【2023年夏アロマ】夏のアロマテラピーで輝く美肌&心地よいリフレッシュ

2023/07/16

この記事では、亜熱帯のようになってしまった日本の夏を、爽やかに過ごすためのアロマテラピーを紹介します。

夏の輝くような陽射しと心地よい風を感じる季節がやってきましたが、年々蒸し暑さが増して、夏のフレッシュ感を感じられないと嘆いていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

本来なら爽やかな夏を存分に楽しんで欲しいのですが、あまりの暑さに健康維持だけで精一杯かと思います。

この記事を読んで、夏の疲れを癒し、心身ともにリラックスできる夏のアロマの世界に一緒に浸ってみましょう。

この夏特化のアロマメニューも登場しますので、どうぞ最後までご覧ください。

目次

- 2023年夏アロマメニュー~心地よいリラックスと美肌効果を実感~

- 夏のアロマテラピーの魅力

- 夏におすすめのアロマオイル

- 夏の美肌ケア

- リフレッシュ効果のある夏ブレンドでむくみを引き締める

- まとめ:夏は静かに癒される

心地よいリラックスと美肌効果を実感できる2023年夏メニューのご紹介

当店では、期間限定で贅沢な夏のアロマメニューをご提供いたします。

ぜひお試しいただき、心地よいリラックスと美肌効果、引き締め効果を実感していただければと思います。

夏のアロマテラピーには、亜熱帯地方で体を涼しくするために使われる植物の芳香が活かされています。特に、ペパーミントやベチパーなどが代表的です。

- ペパーミントはその爽やかな香りとクール感で知られており、エスニック料理にも広く利用されています。

- また、東南アジアの女性たちはベチパーのうちわを愛用し、暑さをしのいでいます。

|

*参考にこちらのブログもご覧ください。 |

もし、クーラーの中だけでは体調が悪くなりやすい方や、夏の暑さで疲れを感じている方、自分自身を労ってリフレッシュしたい方には、ぜひ植物のパワーを感じるアロマメニューをおすすめします。

さらに、当店では引き締め効果のあるメニューもご用意しておりますので、ボディラインの美しさを実感いただけますよ。

この夏、炎天下を乗り切るためのアロマテラピーでさわやかなリフレッシュを体感してみませんか?心地よい香りと植物の力が心身を癒し、美しさも引き出します。ぜひ、ご予約をお待ちしております。

1、【贅沢】乾燥知らずのトーンアップ美肌90分

このメニューでは、乾燥知らずの美しい肌を手に入れるための至福の90分をお楽しみいただけます。

厳選されたアロマオイルとスキンケア製品を使用し、肌に潤いを与えながらトーンアップ効果を促します。

マッサージとフェイシャルトリートメントの組み合わせで、疲れた肌をリフレッシュし、ツヤと明るさを引き出します。

- 使うキャリアオイルは、セントジョンズ油

セントジョンズ油の効能は、

- 日焼け

- リウマチ

- 炎症

- 収斂

- 傷や傷跡

など。

非常に高価なオイルなので、一般的にマッサージに使用されません。ですが、夏の紫外線トラブルのケアと対策に非常に効果的なので、今回は特別セントジョンズ油100%に精油をブレンドしてフェイシャルマッサージをします。

- 施術の流れ

足湯→カウンセリング→クレンジング→保湿パック→フェイシャルマッサージ→クレイ→仕上

- 足湯を付けることで、身体全体の血行を促します。これによりお肌に透明感が出ます。

- 丁寧なオイルクレンジングが深い部分の汚れを浮き出させてくれます。

- ラベンダーの花から抽出された芳香蒸留水で、保湿をします。日焼けの炎症を鎮めるのに効果的。

- セントジョンズ油+精油のブレンドでデコルテからお顔を丁寧にマッサージ。表情筋が緩み神経の流動がスムーズになります。

- 100%天然のクレイを使って、肌のキメを細やかに和らげます。使うクレイはカオリン。サラサラ感が好評です。

- 最後に、全体にオイルを塗布して仕上げます。

さっぱりとした仕上がりと透明感。むくみの取れたフェイスラインに満足していただけます。

- このようなお悩みに!

このメニューは、紫外線による肌トラブルを解消します。

- シミが気になる方

- 肌色をワントーン明るくしたい方

- 冷房や紫外線による乾燥が気になる方

- 毛穴の開きが気になる方

- 表情筋をほぐしたい方

- 日焼けあと、ニキビ跡が気になる方

2、脚引き締めマッサージ120分

脚引き締めマッサージ120分は、夏の美しい脚を目指すために特別に設計されたメニューです。

専門的なマッサージテクニックと厳選されたアロマオイルを組み合わせて、脚の引き締まったシルエットを実現します。

- 施術の流れ

足湯→背中・腰→脚裏リンパ→脚表太ももほぐし→ひざ下ほぐし→リフレ

この120分のマッサージセッションでは、丁寧に脚・足の各部位にアプローチし、筋肉の緊張をほぐすと同時に引き締まった美しい脚を作り上げます。終了後は、すっきりとした感覚と軽やかさを感じることでしょう。

脚は背中から腰の筋肉とつながります。

背中と腰を緩めることで脚の引き締まりが可能となります。

- 足湯で血行を促します。

- カウンセリングで冷えや普段の姿勢、お腹の調子などをお聞きします。(←足が太くなった原因を探る)

- カウンセリングで導き出した内臓原因に背中からアプローチしてゆがみを整えます。

- 脚のストロークは、脚の筋肉をほぐすためにディープなストロークや指圧を行い、血行を促進します。

- 次に、リンパの流れをスムーズにするために特別なテクニックを取り入れ、余分な水分や老廃物の排出をサポートします。

- 脚前面では、腸につながる大腿前部と股関節を柔らかくし流れを良くします。

- 脛に溜まった疲労を丁寧にほぐします。

- 最後にリフレクソロジーで脚腰のゆがみを整えます。

- 使用するアロマオイル

使用するアロマオイルは、カウンセリングでお一人お一人決めていきます。

なぜなら、脚が太くなる原因はそれぞれ違うからです。

たとえば、PMSが酷くて骨盤内の滞りがあれば、PMSにアプローチしながらもリンパを流すアロマオイルを選びます。

また、冷えが原因の場合は、冷え解消のアロマを使います。

お客様の中には、結果だけを求める方もいらっしゃいますが、当店では根本的な部分にアプローチすることから改善させていただいています。

なので、使用するアロマブレンドはお一人お一人カウンセリングで決めていきます。

- このようなお悩みに

- 下半身のむくみが気になる

- 脚がだるい

- 冷え

- 腰痛

- 足首がない

- 運動不足

- 脚のシルエットをきれいにしたい

- とにかく細くなりたい

夏のアロマテラピーの魅力

次に夏のアロマテラピーの特徴や効果について紹介します。

心地よい香りとリラックス効果が夏の疲れを癒してくれ、アロマオイルの清涼感や保湿効果が夏の肌ケアに効果的です。

具体的に以下のような効果があります。

- 心地よい香りによるリラックス効果

- 夏の疲れを癒す効果

- 清涼感と保湿効果で紫外線ダメージを素早く回復

- 心身のバランスを整える効果

それぞれ見ていきます。

1、心地よい香りによるリラックス効果

夏にアロマテラピーを行うことで、心地よい香りが心身をリラックスさせます。

爽やかなシトラス系やミント系の香りは、気分をリフレッシュさせてくれるでしょう。

夏の疲れた心を癒し、ストレスを解消する一助となるでしょう。

2、夏の疲れを癒す効果

夏は暑さや湿度のせいで疲れやすい季節です。アロマテラピーの香りが疲れた身体と心を癒し、リフレッシュさせてくれます。特に、レモンやユーカリなどの爽やかな香りは、疲れた気持ちをリセットするのに効果的です。

3、清涼感と保湿効果で紫外線ダメージを素早く回復

アロマオイルには清涼感をもたらす成分が含まれており、夏の暑さを和らげる効果があります。

また、保湿効果も優れており、夏の乾燥肌対策にも役立ちます。ホホバオイルやローズヒップオイルなどのキャリアオイルと精油を併せることで、保湿力が高く、肌をしっとりと潤わせてくれます。

紫外線防御作用のあるキャリアオイルや精油もあります。

夏の肌ダメージを素早く回復します。

4、心身のバランスを整える効果

アロマテラピーは香りを通じて脳に働きかけることで、心身のバランスを整える効果があります。

夏のアロマテラピーは、ストレスや不安を軽減し、リフレッシュ感を与えてくれます。リラックスした状態で夏を過ごせるため、心地よい時間を過ごせるでしょう。

夏のアロマテラピーは、心地よい香りとリラックス効果によって夏の疲れを癒し、心身のバランスを整える助けとなります。さらに、アロマオイルの清涼感や保湿効果が夏の肌ケアにも効果的です。

ぜひ夏にアロマテラピーを取り入れて、リフレッシュ感と美しい肌を楽しんでください。

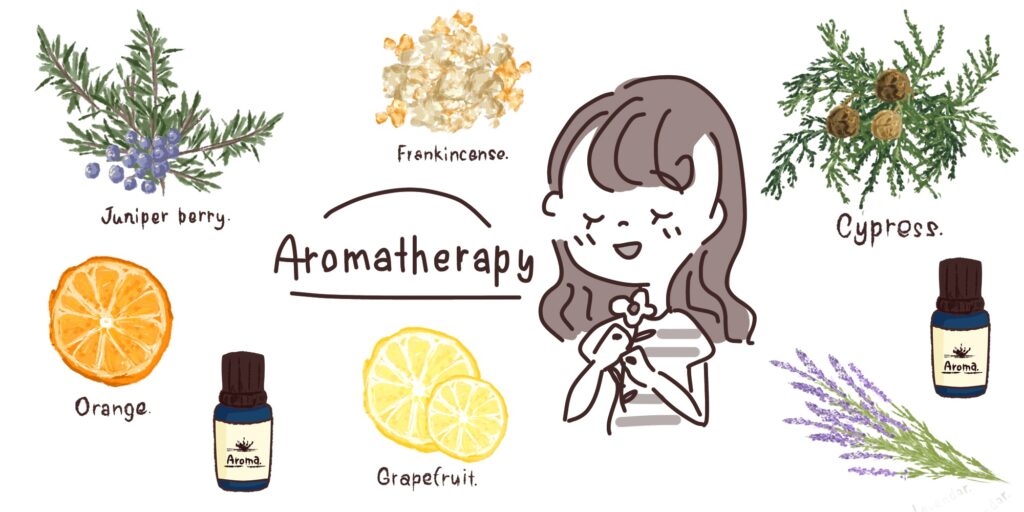

夏におすすめのアロマオイル

夏におすすめのアロマオイルをいくつかご紹介します。これらのオイルは、さわやかな香りや清涼感、リフレッシュ効果が特徴で、夏の季節にぴったりです。

- レモン(Lemon):爽やかなシトラスの香りで知られるレモンオイルは、気分をリフレッシュさせてくれます。また、抗菌作用やデトックス効果もあるため、夏の汗や皮脂による不快感を軽減し、さっぱりとした清潔感を与えます。

- ラベンダー(Lavender):ラベンダーオイルは穏やかで心地よい香りで、リラックス効果があります。夏のストレスや不眠症の緩和に役立ちます。また、虫除け効果もあるため、アウトドアでの使用にも適しています。

- ミント(Peppermint):ミントオイルは涼しげな清涼感があり、夏の暑さを和らげる効果があります。さわやかでスッキリとした香りが気分をリフレッシュさせ、疲労感を軽減します。また、消化不良や頭痛の緩和にも効果的です。

- ユーカリ(Eucalyptus):ユーカリオイルは爽やかな香りと抗菌作用が特徴です。夏のムシが気になる時や、鼻やのどの不快感を緩和する効果があります。また、呼吸をスッキリさせるため、夏の暑さで蒸れた感じをリフレッシュします。

- ベルガモット(Bergamot):ベルガモットオイルは柑橘系の爽やかな香りで、リラックス効果があります。気分を明るくし、ストレスを軽減する効果があります。また、皮膚トラブルの鎮静や抗菌効果もあるため、夏の肌ケアにも適しています。

- ベチパー(Vetiver):ベチパーの香りは、涼しげでさわやかな感覚をもたらし、夏の暑さを和らげる効果があります。特に、ベチパーのうちわは、暑さ対策として東南アジアの女性たちに愛用されています。ベチパーの香りは、蒸し暑さを感じる季節に心地よいリフレッシュ感をもたらし、気分を爽やかにしてくれます。また、ベチパーには抗菌・抗炎症作用があり、清潔さを保つ効果もあります。さらに、ベチパーは風邪や頭痛の緩和、疲労回復にも役立つとされています。

これらの精油をブレンドして、夏のアロマテラピーを楽しんでください。

私は夏になると、必ずペパーミントのアロマバスに入り、就寝前にペパーミントのブレンドオイルを体に塗って寝ます。扇風機(弱)だけでも気持ちよく朝まで眠ることができます。

夏の美肌ケア

次は夏の美肌ケアについてお話しします。

ポイントは5つです。

1、日焼け対策

紫外線から肌を守るために、UVカット効果のある天然オイルを使用します。「オイル=紫外線を吸収する」と思っている人がいますが、違います。

ラズベリーオイル、小麦胚芽油、オリーブ油、ローズヒップ油などを選ぶとよいでしょう。

また、精油にも日焼け止めの効果があります。

ペパーミント、ラベンダー、レモングラスなどです。

上記のキャリアオイルと精油を混ぜて、こまめに塗ることをおすすめします。

さらに、外出後のアフターケアをお忘れなく!

日焼けを感じた時は、ラベンダーウォーターをたっぷりつけて、肌表面を冷やします。

その後、セントジョンズ油+ラベンダー精油のブレンドオイルを塗ると、紫外線ダメージを素早く取り戻せます。

2、清潔な洗顔と保湿

暑い季節は汗や皮脂の分泌が増えるため、しっかりと洗顔を行い清潔な状態を保ちましょう。

しかし、洗顔料には注意が必要です。

市販の洗顔料は強すぎる場合があるのです。石鹸成分が肌にダメージを及ぼし、毛穴が開く原因になっていることを知っている人は少ないでしょう。

洗顔フォームや石鹸で顔を洗わないこと!鉄則です!

カオリン(クレイ)で洗うことをおすすめします。オイルクレンジングをした後に、カオリンを水で練って使います。毛穴がさっぱりと洗いあがり、保湿感を十分に感じることができます。

洗顔後は、セントジョン油+ラベンダーオイルを塗布します。

3、ビタミンCの摂取

夏の美肌ケアにはビタミンCが役立ちます。ビタミンCはシミやくすみの原因となるメラニンの生成を抑制し、肌を明るくする効果があります。新鮮なフルーツや野菜、ビタミンCのサプリメントなどで積極的に摂取しましょう。

4、水分補給

夏の暑さで水分が不足しがちですので、こまめな水分補給が必要です。十分な水分を摂取することで、肌の内側から潤いを与え、ハリや弾力を保ちます。

5、エクスフォリエーション

夏は皮脂や汗による毛穴の詰まりや角質の厚さが気になります。定期的なエクスフォリエーション(角質除去)を行い、余分な皮脂や古い角質を取り除くことで、肌の透明感やツヤを取り戻します。

この方法は、洗顔で使ったカオリンを使用します。

水で練ったカオリンをしばらくお顔の上に置いておきます。

その後洗い流しをします。

1週間~10日に1回くらいの割合で十分です。お肌を傷つけることなく古い角層を落とすのに役立ってくれます。

以上のポイントを意識して夏の美肌ケアを行うことで、日焼けや乾燥、くすみなどの肌トラブルを軽減し、健やかで輝く肌を保つことができます。日常のスキンケアに取り入れて、美しい肌を目指しましょう。

リフレッシュ効果のある夏ブレンドでむくみを引き締める

精油の効能を利用して、浮腫みを引き締めることができます。

精油には、リンパを刺激し循環を促したり、収斂作用の高い精油がたくさんあります。

代表的なものは、

- グレープフルーツ

- ジュニパー

- サイプレス

- ローズマリー

- レモングラス

これらをキャリアオイルとブレンドして浮腫みのある個所に塗布しマッサージします。マッサージは下から上が基本です。

ただし、いつも言っているように、個人の皮膚や体への反応や感受性には差があるため、ブレンドの使用に際しては適度な配慮が必要です。

たとえば、高血圧の人はローズマリーは使えません。

夏はしずかにアロマテラピー

夏は非常に疲れやすい。猛暑続きであればなおさらです。室内で静かにアロマテラピーをして、体力回復に努めましょう。

夏の疲れやすさは以下のようなことから起こります。

高温・湿度

夏は気温が高くなり、湿度も高いため、体温調節が難しくなります。体は熱中症や脱水症状を防ぐために多くのエネルギーを消費します。そのため、体力の消耗が増え、疲労感が強まります。

太陽の強い紫外線

夏は紫外線の量が増えます。紫外線は肌にダメージを与え、体内の抗酸化物質を消耗させるため、体が疲れやすくなります。また、日焼けや肌トラブルによる不快感も疲労感を引き起こす要因となります。

温度の変化

夏は気候や環境の変化が大きい季節です。冷房の効いた室内と暑い屋外を行き来するなど、体が適応しにくい状況が続くため、疲れやすくなります。また、夏休みや旅行などのイベントも増え、日常のリズムが変わることも疲労感を引き起こす要因となります。

睡眠不足

寝苦しさから睡眠不足になります。また、日が長いことからついつい宵っ張りになってしまいます。意識して生活習慣を整えましょう。また、代謝のアップするので、普段より疲れていることを自覚しましょう。

これらの要因が重なることで、夏に疲れやすく感じることがあります。適切な休息や水分補給、紫外線対策、バランスの取れた食事などを心がけることで、夏の疲労感を軽減することができます。

また、自分の体調や限界をしっかりと把握し、無理なく適度な休息を取ることも大切です。

アロマテラピーは、すべての要因をケアしてくれる素晴らしい療法です。

- 暑くて寝苦しければ、ペパーミントで身体を冷やす

- 紫外線の疲れにはUVカット効果のあるオイルで予防する

- 生活リズムの変化には、ラベンダーで自律神経を整える

など、どのような原因にも、また複数の原因だったとしても、精油のブレンドでケアすることができます。

アロマテラピーを生活に取り入れて、亜熱帯化した日本の夏を快適に過ごすことができるのです。

最後までお読みくださいましてありがとうございます。

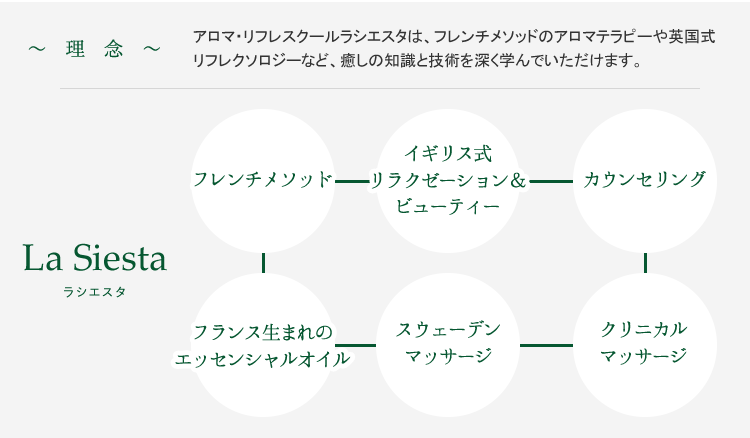

ラシエスタでは、個人の健康・美容ケアをするアロマテラピーサロンと、アロマセラピストを養成するアロマスクールを開催しております。

アロマテラピーの魅力に触れ、心身を癒し始めませんか。その素晴らしい世界を体験し、自分自身に特別なケアを与える喜びを見つけてみましょう。

芳香の力は不思議で、私たちの感情や心に深い影響を与えます。アロマテラピーは、香りを通じて心を癒し、穏やかなリラックス感をもたらします。豊かな香りが響き、心に深く響く瞬間を体験することで、日々の忙しさやストレスから解放されるでしょう。

アロマテラピーは、自己ケアの習慣として取り入れることで、自分を大切にする時間を与えてくれます。忙しい毎日に埋もれている自分自身への気遣いを思い出し、心地よいバランスを取り戻すことができます。

香りに包まれながらのアロマテラピーは、疲れた心と疲弊した体に新たなエネルギーを注ぎ込みます。心地よいアロマオイルの香りが漂い、深いリラックス状態に身を委ねることで、心の内側から癒しを感じることができます。

自分を大切にし、心身のバランスを整えるために、アロマテラピーの素晴らしい世界に足を踏み入れてみませんか。香りとともに心を開放し、内なる平和と喜びを見つける旅に出ることで、本当の意味での癒しと幸福を体験することができるでしょう。

あなた自身を愛し、癒すための新たな一歩を踏み出してみませんか。アロマテラピーの素晴らしい魔法を体感し、心の奥深くに刻まれる癒しの旋律を奏でてください。

この記事を書いた人

白鳥志津子

アロマテラピー専門家、自然療法家、リフレクソロジスト、カウンセラー、睡眠アドバイザー、不登校セラピスト

1998年に自身のアロマテラピーサロンラシエスタを開業し、翌年アロマテラピーの専門家を育てるアロマテラピースクールを開校。

多くのアロマセラピストを育てるとともに、第一線でクライアントのセラピーにあたる。

ストレスマネジメントを提唱し、アロマテラピーにとどまらず、食事や睡眠、運動の重要性を説いています。

ブログでは、実践的なストレス解消法やリラクゼーションテクニックに加えて、健康的な食事のアイデアや睡眠の改善方法、効果的な運動プログラムについても積極的に情報発信しています。

幅広い視点からのアプローチで、読者の心と体の健康をサポートするための具体的なアドバイスやヒントを提供しています。

|

|

|

アロマスクールオンラインで学ぶ!【初心者向け】アロマテラピー入門

2023/07/07

今回のブログでは、オンラインで学ぶアロマセラピーの魅力やメリットを紹介します。

自宅で学べる利便性や講師との対話が可能な点など、オンラインならではの特長を解説します。

「アロマテラピーに興味がある」「アロマを習ってみたい」このように思われても、いざスクールへ通うとなるとスケジュール調整が難しかったり、最後まで続くのかしら?という不安も出てくるかと思います。

このブログでは、初心者の方アロマスクールをどのように利用したら、きちんと学べて満足が行くスキルを身につけられるかに焦点を当ててお伝えしたいと思います。

オンラインスクールの学びを取り入れることで、気軽に、しかも、覚えやすくなりますので、是非最後まで読んで、アロマテラピーを楽しく学んでいただきたいと思います。

目次

- オンラインアロマスクールのメリットとは?

- オンラインでの学び方

- カリキュラム内容

- アロマテラピーを学ぶ目的は?

- 途中で挫折しないためには?

- 特定技術で学びを深める

- アロマオンライン学習の注意点

- まとめ

オンラインアロマスクールのメリットとは?

健康、美容、リラクゼーションに興味があり、自分で学びたいという強い意欲がある方は、まずはオンラインで学べるアロマスクールを探すのがおすすめです。

なぜなら、スケジュール調整に躍起になることなく、忙しい仕事や育児の間に少しずつ学べるからです。

また、オンラインであれば、繰り返し学べるのは大きな魅力です。

たとえば、初めてアロマテラピーに接する場合、医療用語に戸惑う生徒さんが多いものです。「えっ、どんな漢字?」「それってどういうこと?」などアロマテラピーの内容を理解する前に、用語の理解が必要になってきます。

また、人は自分の知っている知識に照らし合わせるので、実は「全く違った意味だった!」ということも珍しくありません。

もちろん、通学型であっても少人数制であれば質問もしやすいですが、積極的に質問しないと間違った理解で覚えてしまうこともあります。

オンラインスクール一番のメリットは繰り返し学習ができること

オンラインスクールでアロマテラピーを学ぶメリットで一番にあげられるのが、繰り返し学べるというところでしょう。

「遠いから」「時間的に難しい」というのは第2・第3の理由になると思います。

私が、アロマテラピーを学んでいたころ(30年近く前)は、アロマスクール自体がほとんどなかったので、新幹線で通学していた方もいらっしゃいました。

たとえ、生活に取り入れるだけと思っても、きちんとした知識を学ばないといつの間にかアロマテラピーをやらなくなってしまうものです。いつでも見直して先生の声を聴けるとまたやる気が出て自分や家族の不調をケアすることができるようになります。

また、アロマテラピーを仕事にしたいと思う人は、それこそ繰り返し学べる環境が大事になってきます。

アロマテラピーは、精油の知識だけでなく、解剖生理学などの心身の勉強も必要な学問です。

1回聞いただけで理解できるものではありません。

オンラインでの学び方

オンラインアロマスクールでは、忙しい日常に縛られずに自分のペースでアロマテラピーの知識を学ぶことができます。

また、先述したように繰り返し視聴することができます。

まずは、アロマスクールのウェブサイトにアクセスし、オンラインコースの一覧から自分に合ったコースを選びましょう。

*当スクールでは、基礎コースを5レッスンごとにオンラインで開校しています。詳しくはオンラインスクールのサイトをご覧ください。

コースに登録すると、専用のオンラインプラットフォームにアクセスできます。

このプラットフォームでは、ビデオレッスンや教材など、学習に必要なコンテンツが提供されます。各レッスンでは、アロマテラピーの基礎知識から応用技術まで幅広いテーマがカバーされます。

レッスンを進める中で、質問や疑問点があれば、オンラインコミュニティや掲示板を活用しましょう。ここでは、他の学生や講師との交流ができ、アドバイスや情報を共有することができます。

また、実践的な学びを重視しているオンラインアロマスクールでは、実習や実技の部分もオンライン上で行うことができます。ビデオガイドや実習課題を通じて、アロマオイルの使い方やマッサージ技術を習得することができます。

- 学習の進捗状況はオンラインプラットフォームで確認できます。

- 自分の都合に合わせて学習時間を調整することも可能です。

- 学びたい内容に重点を置き、自分のペースで進めることで、効果的かつ充実した学びを実現することができます。

オンラインアロマスクールなら、時間や場所に縛られずにアロマテラピーの知識を深めることができます。自宅やオフィスで学ぶことで、忙しいスケジュールの中でもアロマテラピーの学びを実現しましょう。

- 当スクールおすすめの受講の仕方

なるべく早く全過程を終了し、ディプロマをもらいたい方へのおすすめの受講方法をご紹介します。

《基礎コースをオンラインで学びながら、同時に通学スタイルで実技コース(プロフェッショナルコース)を学ぶ》

この方法であれば、プロコースで通学したときに基礎コースの質問をリアルで聞けるメリットがあります。

また、深堀したいときや疑問がどんどんあふれ出てくることがある場合、リアルで質問すれば満足のいく答えに行きつけるでしょう。

チャットやメールでの質問の場合、何を質問したいのか意図が伝えきらないこともありますので、この方法は25年教えてきた私の一番おおすすめです。

オンラインアロマスクールカリキュラム内容

現在アロマスクールはオンラインで学べるところも多くなってきました。自分の目的に合うアロマスクールを選ぶことです。

そのためにも自分が何をしたいのかを明確にする必要があるというのが一般的なアドバイスです。

なぜなら、スクールによって得意とするところが違うからです。

- 資格取得のためなのか?

- 仕事にするためなのか?

- 特定の知識と技術を学びたいのか?

- 生活に使いたいのか?

詳しくは後述しますが、スクールによっては自分が満足できないない場合がありますので、事前にカリキュラムを理解してから申し込みをしましょう。

当スクールはほかのスクールとは違い、「アロマテラピー」全般を基礎から応用まで一貫して教えています。

- メディカル

- リラクゼーション

- フレンチ

- 英国式

健康・美容・リラクゼーションに興味のある方が、広く深く学んでいただける内容となっております。

プロになりたい方(アロマセラピスト・独立開業・インストラクターなど)は、基礎コースのあとプロフェッショナルコースからカウンセリングコースへの進みます。

カリキュラムは、通学スタイルと同じですので、詳しくはこちらからご覧ください。

シンプルだらか応用しやすい

カリキュラムを見ていただくとわかるかと思いますが、シンプルなカリキュラムで応用のしやすさを特徴としています。

ですので、

- 生活全般にアロマテラピーを使いたい人

- プロとして活躍したい人

- カウンセラーとして活躍したい人

皆さんが同じカリキュラムで学んでいただき、応用していただけます。

学び始める前に、体験レッスンで目的をお聞きして、どのように学ぶといいかをお伝えしています。

オンラインスクールに場合も、体験レッスンを設けていますので、お気軽にお問い合わせください。

- 体験レッスンについて

オンラインで学ぶ場合も通学で学ぶ場合も体験レッスンを設けています。

- スクールにいらしていただく場合⇒マッサージオイルの材料費として2200円を頂戴しております。

≫詳しくはこちら - オンライン体験レッスン⇒参加費無料。お申し込みフォームコメント欄に「オンライン体験レッスン」とご記入ください。

- スクールにいらしていただく場合⇒マッサージオイルの材料費として2200円を頂戴しております。

アロマテラピーを学ぶ目的は?

「アロマテラピーを学ぶには、目的を設定するとスクール選びが楽」ということが言われます。

ですが、まずは学び始めることが大切だと私は思います。

アロマテラピーを基礎からしっかり教えてくれるところであれば、どのような目的だったとしても満足いく学びになります。

なぜ、目的を設定することをおすすめするかというと、現在のアロマスクールは特定の部分に特化したアロマスクールが多いからだと思います。

- 資格試験をとることに特化

- メディカルに特化

- ホルモンに特化

など、

それぞれのスクールに特徴があるので、事前に何を学びたいかを明確にしましょうということです。

しかし、アロマテラピーというのは、ホリスティックなものであり、美容・健康・リラクゼーションすべてを網羅するものであるので、すべてを俯瞰できる学びが必要です。」

一部に特化すると偏りが出てきます。

幅広く学べるアロマスクールは少ない

実のところ、幅広く教えてくれるスクールが少ないのは事実です。

広く深く学ぶことができるスクールを探すことの方が難しいかもしれません。

たとえば、私のスクールでは、基礎コースで精油の知識から解剖生理学、ストレス・肌など、精油の知識と心と体と皮膚に関することをすべて学びます。

そうしないと、個人レベルに合わせた処方ができないからです。

一つ例を挙げると、肩こりに対する処方。

万人に同じ処方はありません。

ある人の処方が、ローズマリーとペパーミントだったのしても、別の人は、サンダルウッドとラベンダーになることもあります。

また同じ人でも、その時々のホルモンバランスによって違ってきます。

正直言えば、めんどくさいのです。

適切なアロマテラピーを処方するためには、以下のことを考えなくてはいけません。

- 適切な問診

- カウンセリング技術によってクライアントの内面を引き出し

- 根本的な原因を探りながら処方する

このような実にめんどくさいものなのです。

しかし、これをやらずに適当なレシピで処方すると効果が出ないばかりか、場合によっては血圧をあげてしまったり、低血糖を呼び起こさせたりと危険な場合があるのです。

ですから、私は、たとえ生活に使うアロマテラピーだったとしても、安全かつ効果的に処方して使ってほしいので、ある部分に特化したスクールよりも、全体を俯瞰して教えてくれるところを選ぶべきだと考えます。

だからと言って、そういうスクールがすぐに見つからない場合もありますので、まずはとりあえず学んでみることをおすすめします。

しかし、通学型スクールだと、講座費用を多額に用意しなければならずハードルが高いですね。その点オンラインならば少額から始められるところも多いのではないでしょうか?

ちなみに、当スクール(通学型)は、月額11000円から学べる月謝制を採用しています。

基礎をしっかり学んで特定技術をあとで学ぶ=足りない知識と技術が明確になる

のちに書きますが、ある程度学んで、あとで特定技術を学ばれるのは良い学び方だと思います。

足りない技術や知識がわかりますので、わかってから学べば無駄のない学びとなります。

途中で挫折しないために

オンラインスクールの場合、途中で挫折しないためには、スクールとのコミュニケーションができるかどうかがカギです。

通学型の生徒さんに、オンラインコースをおすすめすると、

「途中で挫折すると思う」

ということを言われます。

確かに時間自由が利く分、「いつでもいいや」という志向につながりますので、いつの間にか動画をひらくことがなくなってしまい、オンラインスクールのスクール生だったことすら忘れてしまいます。

人が何かを続けるために必要なポイントは、仲間を作ることです。

ひとりで頑張るよりも、仲間と一緒の方が続けやすいものです。もちろん、良い仲間であることが前提ですが。

また、先生と話せる環境にあるかどうかも続けられるかどうかの大きなポイントです。

先生と話すと、様々な「発見」があるものです。

実際に、私との会話を楽しみにしている生徒さんが多いです。「なるほど!」とモヤモヤしていたことがスッキリわかったり、「あ~そういう風に考えるとわかりやすいんだな」と思ったり。

また、アロマテラピーは、

- 知識

- 技術

- 感性

の3点がそろう必要があります。

「感性」を学ぶには、実際に先生とお話しすることです。先生は、感性の良し悪しを見抜いて指導していきます。もし、その時感性が悪かったとしても、感じることの重要性と訓練方法を教えてもらえると、翌日から感性を意識するようになります。

毎日食べる食事や漂ってくる香り。

今まで気が付かなかったものに気がつけるようになるのは、アロマテラピーを学ぶ喜びです。

なぜなら、心と体の声に耳を澄ますことができたとき、はじめてアロマテラピーのケアが役立つからです。

自然音や香り、自分の心や体に耳を澄ますことができたときは、感性が鋭くなっている証です。

なので、途中で挫折しないためには、

- 仲間と話す

- 先生と話す

この2つに加えて、

実際に直営サロンがあれば、そこでアロマトリートメントを受けることもおすすめです。

頭ではなく体でわかる感覚があります。

特定技術で学びを深めたいなら

アロマテラピーを全体的に俯瞰出来たら、次は特定技術で学びを深めましょう。

アロマテラピーの基礎を学ぶと、より深く特定のところを学びたいという思いが出てくることがあります。最初から特定の部分に特化してしまうと、「偏り」が出てきます。

誰でもそうですが、自分に関わりのある分野を深めたいと思うのは当然です。

もし、あなたが不妊で悩んでいるなら、ホルモンに特化したところを学びたいですよね。

私は、基礎をしっかりと学んでから特定部分の強化をすることをおすすめします。

基礎体力のようなものです。

基礎体力がないと、技術に偏りが出てしまうため、原因や方法を見落としてしまうことがあるのです。

話はそれますが、私は基礎体力がないので、現在筋肉をつけようと頑張っているのですがなかなか筋肉量が増えない。

筋トレ・スクワット・ウォーキング・ジョギング・水泳

頑張るのですが、すぐに疲れてしまうのです。(笑)

筋肉もしかり、勉強もしかり、基礎ができないと後々とても大変になることを実感しています。

アロマセミナーを利用する

1日講座などのセミナーを用意しているスクールもあります。そのような講座は、目的を絞った講座がほとんどです。

基礎を学んだら、セミナーを利用してみましょう。

セミナーで学ぶと、自分の足りない知識や技術が明確になるメリットがあります。

学んで終わりではなく、常にアウトプットを意識して学ぶと、次に何を学べばいいのかが浮き出てきます。

アロマオンライン学習の注意点

オンラインでは、特にアウトプットを意識しよう!

スクールによりますが、通学型のスクールであれば先生が質問を用意してくれたり、発表の機会を作ってくれたりします。

学んだことをアウトプットすることは、アロマテラピーを学ぶときに特に重要です。

もちろんどの学びでも同じですが、特にアロマテラピーやカウンセリングはアウトプットを意識しないと、

ほとんど

- 覚えられず

- 使えず

に陥ります。

オンラインで学ぶときは、課題を用意してくれるところがいいですね。

質問をされると、深く考える癖がつきます。

暗記するように覚えるアロマは、ほとんど使い物になりません。

実際に使ってみてわかることを重視する

アロマテラピーの本当の魅力は、単なる知識の暗記ではありません。実際にアロマオイルを手に取り、その香りや触れる感触を感じながら学ぶことにあります。

学びのプロセスで大切なのは、理論だけでなく実践です。

- アロマオイルの香りを嗅ぎ、

- 肌に触れ、

- 身体に浸透させることで、

その効果や効能を実際に体感することができます。それによって、アロマテラピーの力や魅力が深く心に刻まれるのです。

実践を通じて学ぶことで、アロマテラピーの世界がより身近になります。自分自身や周りの人々にアロマテラピーの効果を実感させることができるでしょう。また、実践を重ねることで自身の感性も磨かれ、より豊かなアロマの世界を探求することができます。

オンラインアロマスクールでは、実践的な学びを重視しています。実際にアロマオイルを使用し、マッサージやディフューザーの活用法をお教えしますので、実際に行ってみてください。そして感じてください。理論的な知識だけでなく、実際の場面での応用力も養われます。

アロマテラピーは、学びと実践が結びついたときに本当の意味で深く理解されます。自分自身で試してみることで、アロマテラピーの力や魅力に触れ、その効果を信じることができるのです。

まとめ:アロマスクールオンラインで学ぶアロマテラピー入門

アロマテラピーは、自然の力と知恵が詰まった素晴らしい世界です。オンラインアロマスクールを通じて、その魅力と効果を学び、実践することで、心身の健康と癒しを手に入れることができます。

あなたも自分自身や大切な人々をアロマテラピーの香りで包み込み、リラックスさせ、効能効果を実感することができるでしょう。自宅から手軽に学べるオンラインアロマスクールは、忙しい日常に寄り添いながら、あなたのアロマテラピーの旅をサポートします。

さあ、新たな扉を開き、アロマテラピーの素晴らしい世界へ踏み出し手ください。

オンラインアロマスクールで知識を深め、実践を通じて学びを広げる喜びを体験してください。心に残る香りとともに、より豊かな人生を歩んでいきましょう。今すぐクリックして、アロマスクールオンラインの魅力を探ってみてください。

この記事を書いた人

白鳥志津子

アロマテラピー専門家、自然療法家、リフレクソロジスト、カウンセラー、睡眠アドバイザー、不登校セラピスト

1998年に自身のアロマテラピーサロンラシエスタを開業し、翌年アロマテラピーの専門家を育てるアロマテラピースクールを開校。

多くのアロマセラピストを育てるとともに、第一線でクライアントのセラピーにあたる。

ストレスマネジメントを提唱し、アロマテラピーにとどまらず、食事や睡眠、運動の重要性を説いています。

ブログでは、実践的なストレス解消法やリラクゼーションテクニックに加えて、健康的な食事のアイデアや睡眠の改善方法、効果的な運動プログラムについても積極的に情報発信しています。

幅広い視点からのアプローチで、読者の心と体の健康をサポートするための具体的なアドバイスやヒントを提供しています。

|

|

|

【熱帯夜でもぐっすり】ベチバーとペパーミントのアロマブレンドで心と体を活性化

2023/06/30

7月の暑い季節にぴったりのアロマブレンドをご紹介します。

ベチバーとペパーミントの組み合わせは、爽やかな香りとリフレッシュ効果で心と体を活性化させ、夜をぐっすり眠らせてくれます。

「暑さでだるい」「冷房で冷えている」など、環境から発生するストレスが大きくなる時期。

暑い夏に疲れた身体と心で、気が上昇していると、なかなか寝付けなくなります。

そんなときベチバーとペパーミントのアロマブレンドがおすすめです。

爽やかな香りと元気を取り戻す効果で、疲れが吹き飛びます。このブレンドは、リフレッシュ効果抜群でパワフルなエネルギーを与えてくれ、寝苦しい夜を快適に過ごすために役立ちます。

インドネシアの女性は、ベチパーで作ったうちわを愛用しているそうですよ。

目次

- はじめに

- ベチバーとペパーミントのブレンドの魅力

- なぜこのブレンドが夏におすすめなのか

- ベチバーとペパーミントの特徴と効能

- ベチバーの香りと効能

- ペパーミントの香りと効能

- 2つのオイルの相乗効果

- ベチバーとペパーミントのブレンドの使い方

- ディフューザーでの使用方法

- アロママッサージオイルとしての活用法

- バスソルトやボディスプレーの作り方

- ベチバーとペパーミントのブレンドの効果と効能

- 心のリフレッシュに効果的なシトラスフレッシュブレンド

- 疲労回復と活力アップに効果的なブレンド

- リラックス効果を高めるバスタイムのレシピ

- 注意事項と安全な使い方

- 適切な希釈率と使用量の注意点

- ベチバーとペパーミントの安全な使い方

- アレルギー反応や副作用についての注意事項

- まとめとおすすめのアロマブレンド

- ベチバーとペパーミントのブレンドのまとめ

- 他のアロマオイルとの組み合わせのアイデア

- 夏のリフレッシュにおすすめのアロマブレンドのご紹介

はじめに~ベチパーとペパーミントの魅力~

ベチバーとペパーミントのブレンドは、独自の魅力を持っています。

このブレンドが夏におすすめな理由を紹介します。

- ベチバーの香りは、木材や土壌を思わせる温かみのある香りです。心地よい落ち着きをもたらし、地に足をつけた感覚を与えます。

- 一方、ペパーミントの香りは、スッキリとした清涼感があります。爽やかで気分をリフレッシュさせる効果があります。

夏は暑さや湿度の影響で気だるさを感じることがありますが、ベチバーとペパーミントのブレンドは、そのような状態に効果的です。

ベチバーの地に足をつける感覚が安心感を与え、ペパーミントの清涼感が気分を活性化させます。これにより、心身ともにリフレッシュされ、夏の疲れやストレスを癒すことができます。

また、ベチバーとペパーミントのブレンドは、気分を爽やかにし、心地よいバランスを取り戻す助けとなります。

夏は活発な季節であり、新たなエネルギーを求める時期です。このブレンドを使用することで、活力を高め、元気な気持ちで過ごすことができます。

さらに、ベチバーとペパーミントのブレンドは、気温の上昇によるイライラや緊張を和らげる効果もあります。

その心地よい香りは、ストレスを軽減し、リラックス効果をもたらします。リフレッシュしたいときや疲れを癒したいときに、このブレンドを活用してみてください。

夏のイライラや不眠におすすめです!

ベチバーとペパーミントの特徴と効能

ベチバーの香りと効能

ベチバーは、スモーキーで土壌を思わせる深みのある香りを持っています。その特徴的な香りは、心地よい落ち着きや地に足をつけた感覚をもたらします。

ベチパーの鎮静作用は、「静寂の精油」とも言われているほどです。

ベチバーは以下のような効能を持っています。

- リラックス効果: ベチバーの香りは、緊張を緩和し、心身のリラックスを促します。ストレスや不安を和らげ、心の安定をサポートします。

- 睡眠の改善: ベチバーは、心地よい落ち着きをもたらすことから、睡眠の質を向上させる助けとなります。リラックスした状態で眠りにつくことができます。

- 土着感とバランスの取れた感覚: 土や森の香りが持つ安心感と安定感を与えてくれます。心地よいバランスを取り戻し、内なる安定感を感じることができます。

ペパーミントの香りと効能

ペパーミントは、スッキリとした清涼感と爽やかな香りを持っています。その特徴的な香りは、気分をリフレッシュさせる効果があります。ペパーミントは以下のような効能を持っています。

- 集中力と注意力の向上: ペパーミントの香りは、気分を活性化させ、クリアな思考や集中力をサポートします。疲れた脳をリフレッシュし、集中力を高める効果があります。

- 消化促進: ペパーミントは消化を促進し、胃の不快感や消化不良を和らげる効果があります。食欲を刺激し、消化器官をリフレッシュさせることができます。

- 疲労回復と活力アップ: ペパーミントの香りは、疲れを癒し、疲労感を軽減する効果があります。気分をリフレッシュさせ、元気と活力を与えてくれます。

2つのオイルの相乗効果

ベチバーとペパーミントのブレンドには、相乗効果があります。

ベチバーの落ち着きと地に足をつけた感覚が、ペパーミントのスッキリとした清涼感と爽やかな香りと相まって、以下のような相乗効果が生まれます。

●心身のリフレッシュ

ベチバーとペパーミントのブレンドは、心と体のリフレッシュ効果が高まります。

ベチバーのリラックス効果が心を落ち着かせ、ペパーミントの清涼感が気分を活性化させます。

疲れた心身を癒し、新たなエネルギーを取り戻す助けとなります。

●ストレス緩和とリラックス

ベチバーとペパーミントのブレンドは、ストレスや不安を軽減し、リラックス状態を促します。

ベチバーの落ち着きと安心感がストレスを和らげ、ペパーミントの清涼感が心を爽やかにリフレッシュします。

●気分の活性化と集中力の向上

ペパーミントのスッキリとした香りは、気分を活性化させ、クリアな思考をサポートします。

ベチバーの香りと組み合わせることで、集中力が高まり、思考力を促進する効果が期待できます。

●快適な夏の過ごし方

ベチバーとペパーミントのブレンドは、夏におすすめの香りです。

ベチバーのふかみとペパーミントの清涼感が相まって、暑い季節に快適さと爽やかさをもたらします。

気分をリフレッシュさせ、夏の疲れやストレスから解放されましょう。

ベチバーとペパーミントのブレンドには、相乗効果があり、心身のリフレッシュやストレス軽減に効果的です。次のセクションでは、ベチバーとペパーミントのブレンドの使い方について詳しくご紹介します。

ベチバーとペパーミントのブレンドの使い方

ディフューザーでの使用方法

一般的にディフューザーでは以下のように使いますが、ベチパーは粘性が高く色もつくので扱いづらいかと思います。

- ディフューザーに適量の水を入れます。

- ベチバーとペパーミントのブレンドオイルを数滴(通常は1〜3滴)加えます。

- ディフューザーを起動し、香りを楽しんでください。部屋全体に広がる心地よい香りで、リフレッシュ効果を得ることができます。

私のおすすめは、小さな容器に濡れティッシュを置いて、そこに精油を垂らす方法です。香りもちもよいし、手軽にできるのでおすすめです。枕元に置くときは、お弁当用の小さなシリコンカップを容器にすると落としたり壊れる心配がないので安心です。

アロママッサージオイルとしての活用法

- ベースオイル(キャリアオイル)にベチバーとペパーミントのブレンドオイルを希釈します。一般的な希釈率は、10mlのベースオイルに対して1〜3滴のブレンドオイルです。

- 手のひらに希釈したブレンドオイルを取り、温めます。

- 心身の緊張部位や疲労した箇所にマッサージします。精油の成分は皮膚から血液へと浸透しますので、マッサージはテクニックよりもすり込むことが重要です。リラックス効果や疲労回復を促します。

バスソルトやボディスプレーの作り方

バスソルト

天然塩大さじ1杯にベチパーとペパーミントの精油を数滴入れてよく混ぜ合わせてバスタブに入れます。

ただし、先の述べたようにベチパーは粘性が高いので扱いずらいかもしれません。

しかし、この組み合わせのバスソルトは体を涼しくするのを助けてくれるので、夏のお風呂に非常に心地よい感じをもたらしてくれます。お風呂上りはしばらく涼しさを感じることができるでしょう。

ボディースプレー

スプレーボトルに水(またはローズウォーターなどの芳香蒸留水)を入れ、ベチバーとペパーミントのブレンドオイルを適量加えます(通常は10mlの水に対して1〜3滴のブレンドオイル)。よく振って混ぜ合わせ、身体や部屋にスプレーします。爽やかな香りでリフレッシュ効果を得ることができます。

このスプレーは、デオドラントスプレーのように自分に振りかけてもとても気持ちいいものです。香水にも使われることの多いベチパーの香りは、安心感をもたらしてくれます。

ベチバーとペパーミントのブレンドの効果と効能

ベチバーとペパーミントのブレンドは、心身のリフレッシュや疲労回復、リラックス効果を高める効果があります。以下にそれぞれの効果と効能について詳しく説明します。

心のリフレッシュに効果的なシトラスフレッシュブレンド

ベチバーとペパーミントのブレンドにシトラス系のエッセンシャルオイル( グレープフルーツ、レモン、オレンジなど)を加えると、心をリフレッシュさせる効果があります。

シトラスの爽やかな香りが気分を明るくし、元気を与えてくれます。

ブレンドの適量をディフューザーやアロママッサージオイルに加えて使用することで、気分をリフレッシュさせ、明るい気持ちで過ごすことができます。

疲労回復と活力アップに効果的なブレンド

ベチバーとペパーミントのブレンドは、疲労回復や活力アップに効果的です。

ベチバーの地に足をつけた感覚とペパーミントの爽やかな清涼感が組み合わさることで、心身の疲れを癒し、新たなエネルギーを与えてくれます。

マッサージオイルやディフューザーで使用することで、疲れた体を癒し、活力を取り戻すことができます。

リラックス効果を高めるバスタイムのレシピ

ベチバーとペパーミントのブレンドをバスタイムに活用することで、リラックス効果を高めることができます。

バスソルトの作り方は上記を参考にしてください。温かいお湯と一緒に入浴することで、香りと効能を楽しみながらリラックスできます。

ボディスプレーの作り方: スプレーボトルに水を入れ、ベチバーとペパーミントのブレンドオイルを加えます。シャワーや入浴後、身体や部屋にスプレーして使用することで、心地よい香りが広まり、リラックス効果を高めることができます。

暑い夏の体力回復に、ベチパーとペパーミントのブレンドを使ったアロマテラピー体験を存分に楽しんでくださいね。

注意事項と安全な使い方

適切な希釈率と使用量の注意点

ベチバーとペパーミントのブレンドオイルは、希釈して使用することが重要です。

一般的な希釈率は、10mlのキャリアオイルに対して1〜3滴のブレンドオイルです。希釈を怠ると皮膚刺激や過敏反応のリスクが高まるため、注意が必要です。

また、使用量にも注意しましょう。オーバードーズや過剰な使用は、望ましくない副作用を引き起こす可能性があります。適切な量を守るようにしましょう。

ベチバーとペパーミントの安全な使い方

- アロママッサージやディフューザーの使用時には、適切な指示に従って使用しましょう。

- マッサージ時には、皮膚に直接ブレンドオイルを塗布する前にパッチテストを行って、アレルギー反応の有無を確認しましょう。

- ディフューザーの場合は、使用する前に取扱説明書をよく読み、安全な方法で使用しましょう。

アレルギー反応や副作用についての注意事項

ベチバーとペパーミントのブレンドは一般的に安全ですが、個人によってはアレルギー反応や過敏症の可能性があります。

初めて使用する場合や敏感肌の方は、必ずパッチテストを行ってください。

内側の腕の小さな部分に希釈したブレンドオイルを塗布し、24時間以上経過しても異常がないかを確認しましょう。もし、皮膚刺激、発疹、かゆみ、赤み、腫れなどの症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。

精油の質的な問題もありますので、信頼のおける専門のショップでご購入ください。

注意事項と安全な使い方に留意することで、ベチバーとペパーミントのブレンドを安全に楽しむことができます。自身の体質や状態に合わせて、適切な使い方をしてください。

心配な方は、ご相談承ります。

乳幼児や妊娠中の使用について

ベチバーとペパーミントのブレンドオイルは、乳幼児や妊娠中の方には使用しない方が安全です。これらの特定のグループに対する安全性や効果については、医師や専門家に相談することをおすすめします。

オイルの品質と保存方法

- ベチバーとペパーミントのブレンドオイルを購入する際は、信頼できるブランドの高品質な製品を選ぶことが重要です。純粋なエッセンシャルオイルを使用することで、安全性と効果を確保することができます。

- オイルは直射日光や高温の場所から遠ざけ、涼しい場所で密閉容器に保管しましょう。適切な保存状態を維持することで、オイルの品質と効果を保つことができます。

以上が、ベチバーとペパーミントのブレンドの注意事項と安全な使い方についてのポイントです。これらのガイドラインに従って、アロマ体験を安全かつ効果的に楽しんでください。万が一何か問題が生じた場合は、専門家や医師に相談することをおすすめします。安全なアロマセラピーの実践をお祈りします!

まとめとおすすめのアロマブレンド

ベチバーとペパーミントのブレンドは、夏におすすめのアロマオイルの一つです。ベチバーの深い香りとペパーミントの爽やかな清涼感が相まって、心身のリフレッシュや疲労回復、リラックス効果をもたらしてくれます。適切な希釈率と使用量に留意し、注意事項と安全な使い方を守ることが重要です。

夏のリフレッシュにおすすめのアロマブレンド

夏におすすめのアロマブレンドとして、以下の組み合わせをご紹介します。

ただし、いつも言っているように、アロマテラピーは個人処方でブレンドするものです。ブレンドの香りが心地よく感じないときには、あなたに合わないブレンドですので、使用をやめてください。

以下のブレンドは、私の長年のアロマセラピスト生活の中で、お客様から多く好まれた香りです。参考程度にご覧ください。

シトラスブリーズブレンド

ベチバー、ペパーミント、グレープフルーツ、レモンのブレンド。心をリフレッシュさせ、明るい気分をもたらします。

クールリフレッシュブレンド

ベチバー、ペパーミント、ユーカリ、ティーツリーのブレンド。爽やかな清涼感を与え、夏の疲れを癒します。

シーサイドリラックスブレンド

ベチバー、ペパーミント、ラベンダー、カモミールのブレンド。海辺のリゾートのようなリラックスした雰囲気を演出し、心身を癒します。

これらのブレンドは、ディフューザーで香りを楽しむだけでなく、アロママッサージオイルやバスソルト、ボディスプレーなどにも活用できます。自分自身へのご褒美や特別なリラックスタイムにぴったりです。

ベチバーとペパーミントのブレンドは、心のリフレッシュや疲労回復、リラックス効果などをもたらしてくれる素晴らしいアロマオイルです。安全な使い方と注意事項を守りながら、心地よい香りと効能を楽しんでください。夏のリフレッシュにぜひお試めしください。

ラシエスタサロンにて、サンプルをお試しいただけるようにご用意いたします。

ご自身で是非作ってみてください。

蒸し暑さや冷房で心身の疲労がピークになる夏。年々気温が上がり、亜熱帯やも続くでしょう。

本日おすすめしたペパーミントとベチパーのブレンドは、熱帯夜でもぐっすり眠れるブレンドをコンセプトとしました。

私は、夏になると必ずペパーミントとベチパーを使います。

お風呂に入れて使えば、冷房いらずの涼しさです。気が上がってしまっていてもこのお風呂で落ち着きを取り戻せます。

みなさんもアロマを使って、夏を涼しくしてくださいね。

使い方がご不安な方は、いつでもご相談ください。

この記事を書いた人

白鳥志津子

アロマテラピー専門家、自然療法家、リフレクソロジスト、カウンセラー、睡眠アドバイザー、不登校セラピスト

1998年に自身のアロマテラピーサロンラシエスタを開業し、翌年アロマテラピーの専門家を育てるアロマテラピースクールを開校。

多くのアロマセラピストを育てるとともに、第一線でクライアントのセラピーにあたる。

ストレスマネジメントを提唱し、アロマテラピーにとどまらず、食事や睡眠、運動の重要性を説いています。

ブログでは、実践的なストレス解消法やリラクゼーションテクニックに加えて、健康的な食事のアイデアや睡眠の改善方法、効果的な運動プログラムについても積極的に情報発信しています。

幅広い視点からのアプローチで、読者の心と体の健康をサポートするための具体的なアドバイスやヒントを提供しています。

|

|

|

【アロマテラピーのマッサージ効果】ストレス解消とリラクゼーションの鍵

2023/06/16

日々のストレスや疲れにアロマテラピーのマッサージ効果で癒しの時間を作りましょう!

「アロマテラピーのマッサージは、どのように効果が得られるのですか?」このような質問にお答えする記事になります。

アロマテラピーのマッサージがもたらすストレス解消とリラクゼーションの鍵をご紹介します。

アロマテラピーとマッサージの基礎知識から始めて、アロマオイルの選び方や具体的な症状へのアプローチまで、詳細な情報を提供します。また、注意点や安全性についても解説します。

アロマテラピーのマッサージ効果を活かして、心と体のバランスを整えてください。

目次

- アロマテラピーとマッサージの基礎知識

- アロマテラピーとは

- マッサージの効果

- アロマテラピーとマッサージの組み合わせのメリット

- アロマテラピーのマッサージ効果とメリット

- ストレス解消とリラクゼーション

- 心身のリフレッシュ

- 睡眠の改善とリラックス効果

- アロマオイルの選び方と使用方法

- オイルの種類と特性

- 適切なブレンド方法

- マッサージの手法とポイント

- 具体的な症状へのアロマテラピーのアプローチ

- 頭痛や筋肉痛への効果

- ストレスや不安への対処法

- リラックス効果と心の安定

- アロマテラピーのマッサージの注意点と安全性

- アレルギー反応の予防策

- 妊娠中や特定の疾患を抱える人への注意事項

- 専門家のアドバイスと適切な使用法

アロマテラピーとマッサージの基礎知識

アロマテラピーとは

アロマテラピーとは、植物や果実から抽出した100%天然・完全・純粋のエッセンシャルオイル(精油)を用いて、健康や美容に役立てるものです。

嗅覚による刺激と皮膚吸収により、不快症状の緩和や健康維持増進に役立ちます。

他の言い方でいえば、精油を使い分けて、心と体を健やかに保ち、健康を促す芳香療法です。

*詳しくは、

「アロマスクールガイド」>アロマテラピーの基礎知識:定義、歴史、効果、科学的根拠

をご覧ください。

マッサージの効果

マッサージは、体に触れる手技によって行われるリラクゼーションの手法です。

その効果は多岐にわたります。

- 筋肉の緊張を緩和し、血液やリンパの循環を促進します。これにより、体内の老廃物の排出や酸素の供給が改善され、新陳代謝が活発化します。

- マッサージは神経系にも良い影響を与えます。ストレスホルモンの分泌を抑え、リラックス状態へ導くことで、心身の緊張を解き放ちます。

- さらに、マッサージは心理的な効果ももたらします。触れられることで安心感や癒しを感じることができ、心のバランスを整える効果があります。

マッサージの効果を最大限に活かすためには、適切な手技や圧力、オイルの使用が重要です。正しい方法で行われるマッサージは、心身の健康とリラクゼーションに大きな効果をもたらすことができます。

アロマテラピーとマッサージの組み合わせのメリット

私のサロンでは、アロマテラピーとマッサージを組み合わせた施術を提供しています。

私自身、25年以上のアロマセラピストとしての経験からも、この組み合わせがどれだけ効果的であるかを実感してきました。

私の施術では、クライアントの心身のバランスを整えることを最優先に考えています。アロマテラピーの香りとマッサージの触れる手技が融合することで、クライアントは穏やかな癒しの空間に包まれます。

日常の小さなストレスや疲れだけでなく、修復に大きなエネルギーを必要とする症状に対しても、アロマテラピーとマッサージの組み合わせは非常に有益な効果をもたらします。

私のサロンでは、一人ひとりの状態やニーズに合わせたカスタマイズされた施術を提供しています。

丁寧なカウンセリングを通じて、クライアントのお悩みや目標を把握し、最適なアロマオイルとマッサージテクニックを選定します。アロマテラピーの香りが心地よく漂う空間で、クライアントはリラックスし、心身の緊張を解き放つことができます。

*詳しいサロン情報は、こちらからご覧いただけます。

アロマテラピーのマッサージ効果とメリット

ストレス解消とリラクゼーション

アロマテラピーのマッサージは、日々のストレスや緊張を解消し、深いリラックス状態を促す効果があります。

- アロマオイルの香りが鼻を通り、脳に作用することで、感情や気分に直接働きかけます。

- ストレスホルモンの分泌を抑え、リラックスをサポートします。

マッサージ自体も、疲れた筋肉をほぐし、血液循環を改善することで、体の緊張を解きほぐします。さらに、触れられることによる心地よさや安心感も、ストレス解消に寄与します。

マッサージ中に発せられるゆったりとした音楽や環境の静寂も、心のリラックスを促す要素となります。

アロマテラピーとマッサージの組み合わせは、その相乗効果によって、ストレスの軽減や心身の緊張解消に大きく寄与します。

施術中、アロマの香りとマッサージの手技が調和し、クライアントは心地よい空間に身を委ねることができます。

その結果、心が安らぎ、体がリラックスし、日常のストレスから解放されるのです。

心身のリフレッシュ

アロマテラピーのマッサージは、2つの要因で心身のリフレッシュにも効果的です。

- アロマオイルの香りが感情や気分に働きかけ、心をリフレッシュさせます。

- 同時に、マッサージによって血液循環が促進され、新鮮な酸素や栄養が全身に行き渡ります。

これにより、疲れた身体が活力を取り戻し、心身ともにリフレッシュされるのです。

アロマテラピーのマッサージは、日常の疲れや倦怠感から解放され、心身の活力を回復させるための効果的な手段です。

施術中に内臓が活発に動き出してくるのがわかります!

睡眠の改善とリラックス効果

アロマテラピーのマッサージは、睡眠の改善とリラックス効果に大いに貢献します。

特定のアロマオイルには、リラックスや睡眠の質を高める効果があります。その香りを楽しみながら受けるマッサージは、心身を緩め、心地よい眠りに導いてくれます。

マッサージ中に行われるゆったりとした手技は、疲れた筋肉を解し、血行を促進します。これにより、日中の疲れやストレスが軽減され、良質な睡眠へと導かれます。

前述したように、アロマテラピーの香りが脳に直接働きかけることで、リラックスホルモンの分泌が促進されます。心地よい香りと共に、緊張や不安が和らぎ、心が穏やかな状態へと導かれます。

また、アロマテラピーのマッサージは、ストレスホルモンの分泌を抑え、リラックス状態を持続させます。心身がリラックスすることで、快眠のサイクルが整い、より深く質の高い眠りを得ることができるのです。

私のサロンでは、睡眠の改善とリラックス効果を重視したアロマテラピーのマッサージを提供しています。お客様一人ひとりの状態や目標に合わせた施術を行い、心と体のリフレッシュをサポートします。ぜひ、私たちの施術を体験し、質の高い睡眠と深いリラックスを実感してください。

アロマオイルの選び方と使用方法

オイルの種類と特性

アロマテラピーのマッサージを行う際には、適切なアロマオイルの選び方と使用方法が重要です。

*ここで一つお伝えしてきたい注意事項があります。本記事では、「アロマオイル」と表記していますが、正しくは「精油」または「エッセンシャルオイル」です。一般の皆さんがわかりやすいように「アロマオイル」と表記させていただきました。

まず、オイルの種類と特性を理解することから始めましょう。さまざまなアロマオイルがあり、それぞれに独特の香りと特性があります。

たとえば、ラベンダーやカモミールのような花の香りはリラックス効果があり、ユーカリやティーツリーのようなハーブの香りは清潔感やリフレッシュ効果があります。自分やクライアントの目的や好みに合わせて、適切なオイルを選びましょう。

適切なブレンド方法

オイルの選択後は、適切なブレンド方法を実践しましょう。

オイル同士の相性や濃度を考慮しながら、香りや効果を引き出すために適切なブレンドを行います。

オイルの種類や個々の特性を理解し、バランスの取れたブレンドを作り出すことが大切です。プロフェッショナルなアロマセラピストのアドバイスを受けることもおすすめです。

オイルのブレンドは、訓練を受けたアロマセラピストであれば、あなたにとって最適なブレンドを考えてくれます。

ブレンドをするには、香りのバランスはもちろんですが、投与するクライアントの心や身体のことも知らないといけません。そのためにアロマテラピーを学ぶときには、解剖生理学や脳や神経の働き、ストレスについても学ぶのです。

アロマテラピースクールのご案内は、こちらからもご覧いただけます。

マッサージの手法とポイント

マッサージの手法とポイントは、効果的な施術の要となります。

適切な圧やリズムを持った手技によって、筋肉の緊張をほぐし、血行を促進します。

また、特定のポイントやエネルギーラインに焦点を当てることで、身体全体の調和を促進します。

マッサージの手法やポイントについての正しい知識を身につけることで、クライアントに最適な効果を提供できるでしょう。

私のサロンでは、アロマオイルの選び方と使用方法、適切なブレンド方法、マッサージの手法とポイントについての専門知識を持つセラピストがお客様のニーズに合わせた施術を行います。

ぜひ、私たちの施術を通じて、効果的なアロマテラピーのマッサージ体験をお楽しみください。

具体的な症状へのアロマテラピーのアプローチ

- 「アロマテラピーのマッサージは、頭痛や筋肉痛に効果がありますか?」

- 「アロマテラピーのマッサージは、不安やうつ症状に効果があるのでしょうか?」

このような質問を受けることがありますので、3つほど症例を交えてお話ししたいと思います。

頭痛や筋肉痛への効果

アロマテラピーは、頭痛や筋肉痛などの身体的な症状にも効果的なアプローチができます。

たとえば、ラベンダーやペパーミントのようなオイルは頭痛の緩和に役立ち、筋肉痛にはローズマリーやユーカリのようなオイルが効果的です。

これらのオイルを適切にブレンドし、マッサージや局所的な塗布を行うことで、症状の軽減や緩和を図ることができます。

アスリートのための「スポーツアロマテラピーマッサージ」も認知されてきました。

ストレスや不安への対処法

アロマテラピーは、ストレスや不安に対処するための有効な手段です。

特定のオイル、たとえばラベンダーやカモミールはリラックス効果があり、気分を落ち着かせることができます。

アロマディフューザーで香りを広げるだけでなく、マッサージや入浴時にオイルを使用することで、心身の緊張を緩和し、ストレスや不安を軽減することができます。

昨今、不安や緊張を抱えている人がとても多くなっていて、うつ病は、100人のうち6人という高い頻度で発症しています。(厚生労働省データ)

アロマテラピーのマッサージにより、うつ病の発症を防げるのではないかと考えています。

リラックス効果と心の安定

アロマテラピーには、リラックス効果と心の安定に寄与する力があります。

たとえば、ベルガモットやサンダルウッドのようなオイルは、心を落ち着かせる効果があります。これらのオイルを使ったアロママッサージやディフューザーの使用は、心の安定を促し、リラックスした状態を作り出すことができます。

リラックスするというのはとても大事な要素です。

リラックスした心身があるから、血液循環やリンパの循環が良くなり、神経の流動がスムーズになるのです!リラックスを軽視してはいけません!

アロマテラピーのマッサージの注意点と安全性

アロマテラピーのマッサージを行う際には、いくつかの注意点と安全性に留意する必要があります。特に以下のポイントに気を付けることで、安全かつ効果的な施術を行うことができます。

アレルギー反応の予防策

アロマテラピーに使用するオイルは濃縮された植物のエッセンスですので、一部の人にはアレルギー反応を引き起こす可能性があります。

施術前にクライアントのアレルギーの有無を確認し、特に過去にアロマオイルに対してアレルギーがある場合は注意してください。施術前にパッチテストを行い、アレルギー反応のリスクを最小限に抑えることをしてください。

妊娠中や特定の疾患を抱える人への注意事項

妊娠中の方や特定の疾患を抱える方には、アロマテラピーの使用について特別な注意が必要です。

妊娠中の方は、特定のオイルやマッサージ技法が胎児に影響を及ぼす可能性があるため、医師や専門家のアドバイスを受けることが重要です。また、特定の疾患を抱える方も同様に、医師との相談を行い、適切な施術内容や使用するオイルの選択に注意を払いましょう。

アロマオイルは気軽に購入できますが、正しい知識を持った販売者やセラピストが少ないため、トラブルが多くなっているのも事実です。

専門家のアドバイスと適切な使用法

アロマテラピーのマッサージは専門的な知識と技術を要するため、施術者は十分な訓練を受けた専門家であることが重要です。施術者はクライアントの状態やニーズを評価し、適切なオイルや手法を選択する能力が求められます。また、自己流でのアロマテラピーの使用はリスクが伴う場合があるため、アドバイスや指導を受けることをおすすめします。

私のサロンでは、アロマテラピーのマッサージを安全かつ効果的に行うために、クライアントの健康状態やアレルギーの有無を詳しくヒアリングし、個別のニーズに合わせた施術を提供しています。

専門的な知識と経験を持つアロマセラピストがお客様の安全性を最優先に考え、適切なオイルの選択や施術方法の調整を行います。

また、アロマテラピーのマッサージを受ける際には、自己管理も重要です。

施術前に健康状態に変化がある場合やアレルギー症状が現れた場合は、速やかに施術者に報告しましょう。また、施術後も適切なアフターケアや指示に従い、自身の健康状態を管理することが重要です。

アロマテラピーのマッサージは心と体の調和を促す素晴らしい手法ですが、適切な知識や注意が必要です。私たちはお客様の安全を最優先に考え、専門的な知識と経験を活かした施術を提供しています。ぜひ、私たちのサロンで安心してアロマテラピーのマッサージを受けてみてください。

専門のアロマセラピストになるための学びの場もご用意しています。

まとめ

アロマテラピーのマッサージは、心身のリラクゼーションやストレス解消に効果的な方法です。

アロマオイルの香りとマッサージの手技が組み合わさることで、心の安定や心身のリフレッシュをもたらします。

さらに、アロマテラピーは個々の症状やニーズに合わせてアプローチすることができ、頭痛や筋肉痛、ストレスや不安などにも効果を発揮します。

ただし、アロマテラピーの使用には注意が必要であり、アレルギー反応や妊娠中の方への注意事項に留意する必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な使用法と安全性を確保しましょう。

私たちのサロンでは、経験豊富なアロマセラピストが最高の施術を提供し、お客様の心と体のバランスを整えるお手伝いをいたします。アロマテラピーのマッサージで日常のストレスから解放され、心身の健康を取り戻してください。

この記事を書いた人

白鳥志津子

アロマテラピー専門家、自然療法家、リフレクソロジスト、カウンセラー、睡眠アドバイザー、不登校セラピスト

1998年に自身のアロマテラピーサロンラシエスタを開業し、翌年アロマテラピーの専門家を育てるアロマテラピースクールを開校。

多くのアロマセラピストを育てるとともに、第一線でクライアントのセラピーにあたる。

ストレスマネジメントを提唱し、アロマテラピーにとどまらず、食事や睡眠、運動の重要性を説いています。

ブログでは、実践的なストレス解消法やリラクゼーションテクニックに加えて、健康的な食事のアイデアや睡眠の改善方法、効果的な運動プログラムについても積極的に情報発信しています。

幅広い視点からのアプローチで、読者の心と体の健康をサポートするための具体的なアドバイスやヒントを提供しています。

|

|

|

アロマスクールガイド【基礎知識から専門技術まで】

2023/06/08

「アロマスクール」でアロマテラピーを学び、知識を深めたい方にとって、正しい情報と質の高い教育は不可欠です。

当記事では、アロマテラピーの基礎から専門的な技術まで、包括的な情報を提供していきたいと思います。

- アロマテラピーの効果

- 精油の選び方

- 施術技術や応用方法

- 健康やウェルネスへの効果

など、幅広いトピックにわたって解説します。

また、アロマスクールの選び方やカリキュラムの概要、認定資格の重要性にも触れます。

専門的な信頼性のある情報で、アロマスクールへの関心やニーズに応えることを目指しています。

アロマテラピーの世界に足を踏み入れ、質の高い教育を受けるために、ぜひこの記事をお読みください。

目次

- アロマテラピーの基礎知識:定義、歴史、効果、科学的根拠

- アロマスクールの選び方とカリキュラムの概要

- アロマテラピーの基本的な精油の種類と特徴

- アロマテラピーの施術技術と応用方法

- アロマテラピーと健康・ウエルネスの関係

- アロマテラピーの応用と専門的な知識

- アロマスクールでの学び

- 終わりに

アロマテラピーの基礎知識:定義、歴史、効果、科学的根拠

アロマテラピーは、古くから使われてきた自然療法であり、現代の健康やウェルネスにも広く利用されています。

この章では、アロマテラピーの基礎知識について解説します。

まず、アロマテラピーの定義とその歴史について探ります。さらに、アロマテラピーがもたらす効果やそのメカニズムについても詳しく説明します。さらに、科学的根拠に基づいたアロマテラピーの実証された効果についても紹介します。

アロマテラピーの基礎を理解することで、その素晴らしい世界に一歩踏み入れる準備ができるでしょう。

≫ラシエスタアロマスクールについては、こちらをご覧ください。

アロマテラピーの定義

アロマテラピーは、植物から抽出された精油を使用して心身の健康を促進する自然療法です。植物の花、葉、茎、樹皮、果実などから抽出される精油は、豊かな香りや生理活性成分を含んでいます。

アロマテラピーは、香りや成分が持つ特定の効果を活用して、リラクゼーション、ストレス軽減、心身のバランス改善、免疫力の向上などを目指します。精油はさまざまな方法で使用され、ディフューザーやマッサージ、入浴、蒸留、吸入などの手段を通じて効果を発揮します。

アロマテラピーの範囲は広く、身体的な健康から心理的な健康まで幅広い領域にわたります。身体的な面では、筋肉の緊張緩和、炎症の緩和、血行促進、免疫システムの強化などに対して効果が期待されています。心理的な面では、ストレスや不安の緩和、リラクゼーション、気分の改善、睡眠の促進などに効果があります。

アロマテラピーは個々の状況やニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。各精油の特性や相互作用を理解し、適切な方法で使用することが重要です。また、安全性にも留意し、適切な使用方法や濃度を守ることが必要です。

アロマテラピーの歴史

アロマテラピーの歴史は、古代までさかのぼります。

古代

エジプトや中国、インドなど古代文明では香りのある植物や精油が宗教や医療に使用され、香りの力が重視されました。

中世

イスラム文化圏では医療や香りの楽しみとしてアロマテラピーが広まり、医学書に詳細な記述がありました。

近代

19世紀にフランスの化学者ルネ・モーリスガットフォセが精油の研究を行い、アロマテラピーの基礎を築きました。

現代: 20世紀以降、アロマテラピーは科学的な研究や実践により発展し、広く認知されるようになりました。

現代のアロマテラピーでは、科学的な研究や安全性の基準が重視され、伝統的な知識と現代のアプローチが組み合わされています。

アロマテラピーの効果とメカニズム

身体への効果

アロマテラピーは鎮静効果やリラクゼーション、痛みの緩和など、身体的な効果をもたらすことがあります。ある特定の精油には、神経系に影響を与え鎮静効果をもたらします。これにより、不安や緊張の軽減、心拍数や血圧の低下が促されます。

心理への効果

アロマテラピーはストレス軽減や気分の改善、睡眠の促進など、心理的な効果をもたらすことがあります。

たとえば、柑橘系の精油やローズ精油などの香りは、気分を明るくする効果があります。これにより、抑うつ状態や不安感の緩和、ポジティブな気持ちの促進が期待できます。

メカニズム

精油の成分の吸収は2つあります。アロマテラピーでは、皮膚からの吸収や嗅覚による吸入が主な経路となります。

皮膚からの吸収では、精油の成分が皮膚の表面に存在する脂質層を通過し、血液循環に吸収されます。この経路を通じて、成分は体内に広がり、身体の機能や生理的な反応に影響を与えることがあります。

また、嗅覚による吸入では、香りの分子が鼻腔に入り、嗅神経を刺激します。嗅神経は脳の嗅球とつながっており、香りの情報が脳に伝わります。脳内では神経伝達物質の放出や神経回路の活性化が起こり、心理的な効果や感情の調整が行われます。

精油の成分は個々に特有の効果を持っており、その効果は人によって異なることがあります。アロマテラピーの効果とメカニズムは科学的に研究されており、個人の体験も重要な要素です。

アロマテラピーの科学的根拠

アロマテラピーに関する科学的な研究が行われています。

これらの研究では、精油の成分や効果について詳細な分析が行われ、アロマテラピーの効果や安全性に関する情報が得られています。

例えば、特定の精油が抗菌作用を持つことや、リラクゼーション効果があることなどが科学的に検証されています。

アロマスクールの選び方とカリキュラムの概要

次にアロマスクールの選び方とカリキュラムの概要についてまとめます。

アロマスクールの選び方とポイント

アロマテラピーの分野で信頼性の高い認定を持つスクールを選ぶことが重要です。口コミや評判を参考にすることも役立ちます。

アロマスクールを選ぶ際には、自分の目的や学びたい内容に合わせてスクールを比較し、教育内容や評判を調査することが重要です。アロマスクールで学ぶことで、アロマテラピーの知識と技術を習得し、自身のキャリアや健康に役立てることができます。

カリキュラムとカバー範囲

スクールのカリキュラムを確認し、学びたい内容や技術がカバーされているかをチェックしましょう。基礎知識、精油の使用方法、ブレンド技術、セラピストとしての実践など、自分の目標に合ったカリキュラムが提供されているかを確認します。

アロマテラピーの範囲は非常に広く、ある特定の分野に特化したスクールも多く見られます。

講師の経験と知識

スクールの講師が経験豊富で資格を持ち、専門知識を持っているかを確認しましょう。講師の経歴や実務経験、専門的な知識の習得方法などを調べることで信頼性を判断できます。

施設と設備

スクールの施設や設備が整っているかを確認しましょう。実習や実践を行うために必要な設備や材料が適切に備わっているかを確認します。

アロマスクールで学べる技術やスキルの概要

アロマテラピーの基礎知識

植物の精油やエッセンシャルオイルの説明や効果、使用方法などの基礎的な知識を学びます。

ブレンド技術

精油の配合やブレンド技術を学び、特定の目的に合わせた効果的なブレンドを作成するスキルを習得します。

応用技術

アロマテラピーの応用技術として、マッサージやボディトリートメント、フェイシャルケアなどの実践的なスキルを学びます。

セラピストとしての実践

クライアントとのコミュニケーション技術やカウンセリングの方法、セラピーのセッションの進行方法など、セラピストとしての実践に必要なスキルを学びます。

解剖学と生理学

アロマテラピーにおいて身体の構造や生理的な反応を理解するための基礎的な知識を学びます。

安全性と倫理

精油の使用における安全性や適切な使用法、倫理的な観点について学びます。

ビジネススキル

アロマテラピーやセルフケアの提供に関するビジネススキルやマーケティングの知識を学び、独立したり、専門家としてのキャリアを築くための準備をします。

アロマテラピーの基本的な精油の種類と特徴

アロマテラピーの基本的な精油の種類と特徴について以下にまとめます。

一般的な精油の種類とその効果

ここでは、簡単な効果をお伝えします。精油の効能は多岐にわたっていますので、スクールに入られてからじっくり学んでください。

ラベンダー

鎮静作用やリラクゼーション効果があり、ストレスや不安の緩和に役立ちます。

ティートリー

抗菌作用や抗炎症作用があり、皮膚トラブルや感染予防に効果的です。

レモン

活性化やリフレッシュ効果があり、気分の改善や消化促進に使われます。

ローズマリー

集中力や記憶力の向上に効果的であり、疲労回復や頭痛の軽減に使われます。

精油の品質管理と選び方のポイント

100%純粋な精油

精油は純粋な植物から抽出されるべきです。製品には100%純粋な精油であることを表示しているか確認しましょう。

有機栽培

有機栽培された植物から抽出された精油は農薬や化学物質の残留が少なく、品質が高いです。

抽出方法

抽出方法によって精油の特性が異なる場合があります。蒸留法や圧搾法など、抽出方法に注目しましょう。

アロマテラピーにおける精油の安全性と注意点

適切な希釈

精油は高濃度で使用すると肌刺激やアレルギー反応を引き起こす場合があります。適切な希釈率を守り、キャリアオイルなどで希釈して使用しましょう。

個別の注意点

一部の精油は特定の状態や薬との併用時に注意が必要です。妊娠中や特定の疾患を抱えている場合は、専門家と相談して使用しましょう。

質の高い精油

質の高い精油を選ぶことが大切です。粗悪なものも出回っていますので、信頼のおけるショップで購入しましょう。

アロマテラピーにおける精油の種類と選び方には注意が必要です。品質管理や安全性に気を配り、適切な使用法を守ることで、効果的かつ安全なアロマテラピーの実践が可能となります。専門家の助言や情報源を活用しながら、自身に合った精油を選びましょう。

アロマテラピーの施術技術と応用方法

アロママッサージの基本的な手法と手技

スウェディッシュマッサージ

基本的なマッサージ手法で、筋肉の緊張緩和や血行促進を目的とします。アロマオイルを使用しながら施術を行います。

リンパドレナージュ

リンパ液の流れを促進する手法で、浮腫や老廃物の排出を助けます。軽い圧やリズムを用いて施術します。

アロマトリートメント

リラクゼーションを目的とした手技で、アロマオイルを使用しながら全身や特定の部位に優しくマッサージを行います。

アロマテラピーのボディトリートメント法とアプリケーション方法

ボディパック

精油を含んだパック剤を使用し、肌に栄養や保湿効果を与えます。

コンプレス

温めたまたは冷却したタオルに精油を加えて施術部位に適用し、筋肉の緊張を緩和したり炎症を抑えたりします。

アロマテラピーを活用した特定の健康課題へのアプローチ

ストレス管理

ラベンダーやベルガモットなどの精油を使用し、リラクゼーションやストレス軽減を促します。

睡眠の改善

カモミールやマジョラムなどの精油を使用し、リラックスや睡眠の質を向上させます。

痛みの軽減

ユーカリやペパーミントなどの精油を使用し、痛みの軽減や筋肉の緩和をサポートします。

アロマテラピーの施術技術と応用方法は、マッサージやボディトリートメントを通じて心身の健康とリラクゼーションを促進するための手法です。専門的な知識と技術を身につけることで、個人的な処方によってご自身やクライアントの健康と美容を回復・維持することができます。

アロマテラピーと健康・ウェルネスの関係

アロマテラピーとストレス管理の関連性と効果的なアプローチ

アロマテラピーは、香りを通じてリラクゼーションやストレス軽減を促す効果があります。ラベンダーやベルガモットなどの精油は特にストレス緩和に効果的です。

アロマディフューザーやアロママッサージによる精油の使用、入浴時のアロマバスなどが効果的なアプローチとして挙げられます。自宅でのアロマテラピーの実践や専門家のアロマセラピストによる施術も選択肢となります。

アロマテラピーと睡眠の改善への応用方法

- アロマテラピーはリラックス効果があり、睡眠の質を向上させるのに役立ちます。カモミールやラベンダーなどの精油が睡眠促進に効果的です。

- ディフューザーや枕に精油を垂らす、アロマテラピー用のミストスプレーを枕や寝具に使用するなど、就寝前のアロマ環境を整えることが重要です。

アロマテラピーと免疫システムのサポート

- アロマテラピーには免疫システムをサポートする効果があります。ティートリー、ユーカリ、オレガノなどの抗菌・抗ウイルス作用を持つ精油が免疫力向上に役立ちます。

- アロマディフューザーを使用して空気中に精油を拡散させたり、アロママッサージや入浴時に免疫サポートの精油を使用することで効果を得ることができます。

アロマテラピーはストレス管理、睡眠の改善、免疫システムのサポートなど、健康とウェルネスに多様な効果をもたらす自然療法の一つです。適切な精油の選択と使用方法を守りながら、個人のニーズや目的に合わせてアロマテラピーを活用することが重要です。

アロマテラピーの応用と専門的な知識

1.アロマテラピーの専門知識や高度な技術の学習

アロマテラピーを専門的に学ぶ場合、アロマテラピースクールで学ぶことがおすすめです。精油の成分や効能、使用法、安全性などの専門知識を習得することができます。

また、アロマテラピーの専門家としての技術を磨くためには、マッサージ技術やブレンド技術、ディフューザーの使い方など、実践的なトレーニングが必要になってきます。

2.アロマテラピーと美容ケアの組み合わせ

アロマテラピーは美容ケアにも広く活用されます。様々な精油が肌のトーン改善、保湿、シミ・シワの軽減などに効果的です。

スキンケア製品やヘアケア製品にアロマテラピーの成分を取り入れたり、アロマフェイシャルやアロママッサージを受けることで、肌や髪に良い影響を与えることができます。

アロマスクールで専門的な知識を学ぶと、スキンケアへの応用が可能になってきます。

3.アロマテラピーの応用方法と特定のニーズに対するカスタムブレンドの作成

アロマテラピーは個々のニーズや状況に合わせてカスタムブレンドを作成することができます。

たとえば、ストレス緩和、集中力向上、免疫サポートなどの特定の目的に対して、適切な精油を組み合わせてブレンドすることが可能です。

専門的な知識と経験が必要になってきます。

アロマテラピーの応用は個人のニーズや目的に合わせて多様な方法で行われます。専門的な知識や技術を習得することで、より効果的かつ安全なアロマテラピーの実践が可能となります。家庭内でホームケアに利用したり、プロの技術者として多くのクライアントに提供することもできます。

4.アロマテラピーの応用と心理的なニーズへのアプローチ

アロマテラピーは心理的なニーズにも効果的です。

- 不安緩和

- 気分の安定

- リラクゼーションなど

精油の香りが心理的な健康にポジティブな影響を与えることが知られています。

アロマディフューザーで香りを拡散させる、アロマネックレスやアロマブレスレットを使用する、アロマバスを楽しむなど、香りを取り入れた日常的な活動によって心理的なニーズに対処することができます。

5.アロマテラピーの専門的な応用と病院や医療施設での活用

アロマテラピーは病院や医療施設でも広く活用されています。手術前や手術後のリラクゼーション、緩和ケア、ストレス軽減など、医療現場でのアロマテラピーの応用は様々です。

医療従事者やアロマセラピストは、適切な精油の選択と使用方法を通じて、患者のケアに役立つアロマテラピーの応用を提供します。

アロマテラピーの応用は個人の健康やウェルビーングに寄与するだけでなく、専門家としての活動範囲も広がっています。正しい知識と技術を持つことで、個人のニーズに合わせたアロマテラピーの提供や、医療現場での応用など、より幅広い領域での活動が可能となります。

アロマスクールでの学び

アロマスクールでの学びのメリット

アロマスクールでは、アロマテラピーに関する基礎知識や専門的な技術を習得します。正しい知識や技術を学ぶことで、アロマテラピーを安全かつ効果的に実践することができます。

また、アロマテラピーの専門家としてのキャリアを積むことができます。アロマスクールで学ぶことは、信頼性と専門性を高め、将来の仕事やビジネスの機会を広げることにつながるでしょう。

さらに、アロマスクールでの学びは、自己成長やキャリアの発展につながります。専門知識を身につけることで、クライアントや顧客へのサービスの質を高めることができます。また、独立開業や他の専門家との連携など、様々なキャリアチャンスを追求することも可能です。

アロマテラピーの認定資格とその価値

- アロマテラピーの認定資格は、学校や資格機関から取得することができます。これは、アロマテラピーの専門家としてのスキルや知識を証明するものです。

- 認定資格を持つことは、信頼性と信用性を高めるだけでなく、就職や独立開業などのキャリアにおいて競争力を持つことができます。認定資格は、顧客やクライアントに対して信頼を築くための重要な要素となります。

アロマスクールの認定プログラムと資格取得の手続き

- アロマスクールでは、認定プログラムが提供されています。これらのプログラムは、特定のカリキュラムや学習目標に基づいて設計されており、アロマテラピーの専門家として必要な知識と技術を提供します。

- 資格取得の手続きは、各学校や資格機関によって異なる場合があります。通常は、一定の学習要件を満たし、試験や実技評価を受ける必要があります。資格取得には努力と時間がかかる場合もありますが、その価値は自己成長とキャリアの発展につながるでしょう。

終わりに

いかがでしたか?

アロマスクールでの学びは、自身の心と体の健康に大きく寄与すると同時に、キャリアの育成にもなり、将来的に夢の実現につながります。

多くの人が「一度は学んでみたかった」と習い事としては常にトップに位置を占めるのがアロマテラピーです。

アロマテラピーは簡単に学ぶこともできますが、安全性に考慮したり、個人処方のレシピを作り上げる技術は、独学では難しいものです。

信頼のおける先生のもと、深く学んでほしい学問です。

ラシエスタでは、通学コースとオンラインコースをご用意しております。

詳しい内容は、こちらをご覧ください。

基礎講座の一部を無料で見ることができます。

こちらからお入りください。

この記事を書いた人

白鳥志津子

アロマテラピー専門家、自然療法家、リフレクソロジスト、カウンセラー、睡眠アドバイザー、不登校セラピスト

1998年に自身のアロマテラピーサロンラシエスタを開業し、翌年アロマテラピーの専門家を育てるアロマテラピースクールを開校。

多くのアロマセラピストを育てるとともに、第一線でクライアントのセラピーにあたる。

ストレスマネジメントを提唱し、アロマテラピーにとどまらず、食事や睡眠、運動の重要性を説いています。

ブログでは、実践的なストレス解消法やリラクゼーションテクニックに加えて、健康的な食事のアイデアや睡眠の改善方法、効果的な運動プログラムについても積極的に情報発信しています。

幅広い視点からのアプローチで、読者の心と体の健康をサポートするための具体的なアドバイスやヒントを提供しています。

究極のリラックス法で快眠を手に入れよう!

2023/05/21

皆様からのご要望にお応えして、大変嬉しいお知らせがございます!「リフレ効果でぐっすり眠れる講座」をオンラインで受講できる準備が整いました。

この講座は、忙しい日々のストレスから解放され、心地よい眠りを手に入れるための実践的なテクニックを学ぶことができる絶好の機会です。ご自宅やオフィスから、自分のペースで学ぶことができますので、時間や場所に縛られることなく、効果的な睡眠習慣を身につけることができます。

オンライン講座の特徴

●動画レッスンで実践的なテクニックを直接学べる

●7月31日まで何度でも視聴できる

●リフレクソロジーの基礎が理解できる

●睡眠障害の原因と対策がわかる

この講座では、睡眠の質を向上させるための効果的なリラックス法やストレス解消の方法、理想的な睡眠環境の整え方などを学ぶことができます。リフレ効果のパワーを存分に引き出し、毎晩の快眠を手に入れましょう。

受講希望の方は、以下のリンクをクリックして詳細をご確認ください。

気象病に効果が期待できる【アロマテラピーで快適な日常】を取り戻そう

2023/05/13

天候の変化に敏感な気象病の方々に朗報です!

ラシエスタでは、気象病の症状を軽減し、快適な日常を取り戻すためのアロマテラピーを提供しています。頭痛や不快感、気分の浮き沈みなど、気象病による辛い症状を緩和する効果が期待できます。

経験豊富なアロマセラピストが、個々の状態に合わせたトリートメントプランを提案します。豊かな香りと心地良いマッサージで、心と体を癒しましょう。

今回のブログでは、気象病に悩む方々へ、快適さと安心感をもたらすアロマテラピーの魅力をお伝えしたいと思います。ぜひ当店での施術をご体験ください。お問い合わせやご予約はお気軽にどうぞ。気象病からの解放をサポートいたします。

目次

- 気象病とは何か?

気象病の定義と原因・気象病の一般的な症状と影響・気象病と気象変動の関係 - アロマテラピーの効果とメカニズム

アロマテラピーの基本原理と効果・精油の効能と選び方・アロマテラピーが気象病に与える影響 - 気象病に効果的なアロマテラピーのアプローチ

頭痛や不快感へのアロママッサージ・ストレス緩和とリラクゼーションのためのアロマバス・心身のバランス調整をサポートするアロマブレンド - 終わりに、、私の決意とある女性の物語り

気象病とは何か?

気象病の定義と原因

気象病(きしょうびょう)は、気象条件の変化や季節の変わり目などによって引き起こされる身体的な不快感や症状の総称です。一般的には、気圧や湿度の変動、気温の急激な変化、天候の不安定さなどが原因とされています。

気象病の一般的な症状と影響

気象病の主な症状には、以下のようなものがあります。

- 頭痛

- めまい

- 倦怠感

- 関節痛

- 不眠

- イライラ感

- 気分の浮き沈みなど。

これらの症状は個人によって異なり、一時的なものから長期にわたるものまで様々です。

具体的な気象病の定義や症状の詳細は医学的な文献や専門家の意見に基づくものとなります。気象病に悩んでいる場合は、医療専門家やアロマセラピストなどの専門家の助言を受けることをおすすめします。

気象病と気象変動の関係

気象病は、気象変動と密接な関係があります。気圧や湿度の変化、気温の急激な変動、天候の不安定さなどが気象病の症状を引き起こす要因となります。

体内のバランスが崩れ、頭痛や不快感、倦怠感などの症状が現れることが多いです。

気象変動に敏感な人ほど気象病の影響を受けやすくなるため、気象の変化に注意しながら適切な対策を取ることが大切になります。

アロマテラピーの効果とメカニズム

アロマテラピーの基本原理と効果

アロマテラピーは、植物から抽出された精油を使用して心身の健康を促進する自然療法です。その効果は複数のメカニズムによってもたらされます。

まず、香りによる効果があります。香りは脳の嗅覚系統を刺激し、感情や記憶と密接に関連しています。特定の香りはリラックスやストレス緩和を促し、心の安定やリフレッシュをもたらします。

また、精油は多くの化学成分から成り立っており、これらの成分が体内に吸収されることで生理的な反応を引き起こすこともあります。例えば、ラベンダーやカモミールの精油は鎮静効果があり、筋肉の緊張を緩和することが知られています。

さらに、アロマテラピーは気分や心理状態にも影響を与えます。

香りが脳内の神経伝達物質やホルモンの分泌に働きかけることで、リラックスや幸福感を促し、ストレスや不安を軽減する効果が期待されます。

以上のような効果とメカニズムにより、アロマテラピーは心身のバランスを整え、ストレスや不調の改善、リラクゼーション、健康促進に寄与するとされています。ただし、個人によって感じ方や反応は異なるため、自身に合った香りや方法を選ぶことが重要です。

精油の効能と選び方

精油は、植物から抽出された濃縮された精油であり、様々な効能を持っています。以下に効能と選び方をご案内します。

精油は多様な効能を持ち、

例えば

- ラベンダーオイルはリラクゼーションや睡眠の促進に効果的です。

- ティートリーオイルは抗菌・抗炎症作用があり、皮膚トラブルやアクネ対策に適しています。

- ユーカリオイルは鼻づまりの緩和に役立ちます。

効能はオイルの成分や特性によって異なるため、自身のニーズや目的に合わせて選ぶことが重要です。

精油を選ぶ際には、以下のポイントに注意しましょう。

- まず、純粋なオイルであることを確認しましょう。合成香料や添加物が含まれていない100%純粋なオイルを選びましょう。

- また、品質にも注目しましょう。高品質なオイルは植物の品種、栽培方法、抽出方法によって異なります。

- 信頼できるブランドや製造元から購入することをおすすめします。

個人の好みや目的に応じて、精油を単品で使用するか、ブレンドして使用するかを選ぶこともできます。ブレンドによって相乗効果が生まれ、より効果的な結果を得ることができます。

精油はパーソナルな使用にあたりますので、個々の体質やアレルギーに配慮し、適切な希釈や使用方法を守ることが重要です。

また、初めて使用するオイルはパッチテストを行い、皮膚への適応を確認してから本格的な使用を始めることが安全です。

アロマオイルの効能と選び方については、アロマセラピストや専門書籍などの情報を参考にしながら、自身に合ったオイルを見つけることをおすすめします。

ラシエスタでは、アロマテラピーの基礎から応用までをしっかりと学ぶことができますので、アロマセラピストになりたい方だけでなく、ご家庭での家庭内療法にも役立てることができます。詳しい情報は、下のリンクからご覧ください。

アロマテラピーが気象病に与える影響

アロマテラピーは気象病の症状や不快感に対して、以下のような影響を与えてくれます。

- リラクゼーションとストレス軽減

アロマテラピーの香りは脳に直接働きかけ、リラクゼーションやストレス軽減に効果があります。特定の精油(たとえばラベンダー、ベルガモット)の香りは神経系を鎮静化し、心身の緊張を緩和することが知られています。

- 頭痛や不快感の軽減

アロママッサージや局所的な精油の使用は、気象病に伴う頭痛や不快感の軽減に効果があります。たとえばペパーミント、ユーカリには血行促進や筋肉の緩和作用があり、痛みや不快感を和らげることができます。

- 睡眠の改善

象病による睡眠障害や不眠に対しても、アロマテラピーが有益な影響をもたらすことがあります。リラックス効果のある精油(ラベンダー、カモミール)の使用や、就寝前のアロマディフューザーの利用が、睡眠の質を向上させることが報告されています。

- 心地よい気分の促進

アロマテラピーは気分の浮き沈みや不安感にも働きかけます。特定のアロマオイル(シトラス系のオイル)は気分を明るくし、ポジティブな気持ちを促進することが知られています。

アロマテラピーは個人によって効果の感じ方が異なる場合がありますので、自身の体験やフィーリングに基づいて試してみることが重要です。気象病に悩んでいる場合は、アロマテラピーを取り入れる前に専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

こちらからお問い合わせください。

気象病に効果的なアロマテラピーのアプローチ

頭痛や不快感へのアロママッサージ

ヘッドマッサージとアロマオイル

頭痛や不快感には、ヘッドマッサージと特定のアロマオイルの組み合わせが効果的です。適量のアロマオイル(例: ラベンダー、ペパーミント)を指の腹に垂らし、頭皮や首筋を優しくマッサージします。これにより、血行が促進され、緊張が緩和されます。

ストレス緩和とリラクゼーションのためのアロマバス

ストレス緩和とリラクゼーションのためには、アロマバスが効果的です。以下にアロマバスの手順をまとめました。

- お湯を準備します。適切な温度のお湯を用意しましょう。快適な温度で体がリラックスできるように調整しましょう。

- アロマオイルを選びます。ストレス緩和やリラクゼーションに適したアロマオイルを選びましょう。ラベンダーやカモミールはリラックス効果があり、ユーカリやティートリーはストレス軽減に効果的です。数滴(通常は4滴程度)を使用します。

- アロマオイルをお湯に添加します。アロマオイルをお湯に垂らし、よくかき混ぜます。オイルが均一に分散するようにしましょう。

- アロマバスに浸かります。お湯にゆっくりと浸かり、体をリラックスさせましょう。深呼吸をしながら香りを楽しむことも効果的です。

- 心地よい音楽やキャンドルなどを活用します。アロマバスの効果を高めるために、心地よい音楽やキャンドルの灯りを取り入れると良いでしょう。

- 十分な時間を確保します。ストレス緩和やリラクゼーションのためには、ゆっくりと時間をかけてアロマバスを楽しみましょう。10〜30分程度の入浴を目安にします。

アロマバスは日常のストレス緩和やリラクゼーションの一環として取り入れることができます。ただし、アロマオイルの使用量や肌の敏感性に留意し、自身の体調や状況に合わせて使用することが重要です。また、妊娠中や特定の疾患を抱えている場合は、医師の指示に従って利用するようにしましょう。

心身のバランス調整をサポートするアロマブレンド

心身のバランス調整をサポートするためのアロマブレンドをご紹介します。以下は、様々なアロマオイルを組み合わせたバランス調整に効果的なブレンドです。

ストレスリリーフブレンド

- ラベンダー: リラクゼーションとストレス軽減に効果的。

- ベルガモット: 心を落ち着かせ、ポジティブな気分を促進する。

- ゼラニウム: ホルモンバランスを整え、心地よいリラックスをもたらす。

グラウンディングブレンド

- フランキンセンス: 心と体を落ち着かせ、グラウンディング効果をもたらす。

- サンダルウッド: 心の安定を促し、緊張を緩和する。

- ベチバー: 神経のバランスを整え、地に足をつけた感覚をもたらす。

エネルギーブーストブレンド

- グレープフルーツ: 気分を明るくし、エネルギーを高める。

- ローズマリー: 集中力と活力を高める。

- レモングラス: 活気を与え、疲労回復をサポートする。

これらのアロマブレンドは、アロマディフューザーやアロマアクセサリーを使用して香りを楽しむことができます。また、アロママッサージや入浴時にも利用することができます。個人の好みやニーズに合わせてアロマオイルの配合比率を調整し、心身のバランス調整をサポートしましょう。なお、アロマオイルには個人によって異なる反応がある場合があるため、使用前にパッチテストを行い、適切な方法で使用することをおすすめします。

フランス産の高品位のアロマオイルをオンラインでご購入できます。

終わりに、、私の決意とある女性の物語り

コロナ禍以降、気象病が辛いクライアントが増えました。頭痛や歯の痛みなど、年齢に関係なく悩まれています。彼女たちの辛さの背後には、ストレスによる自律神経の疲弊が潜んでいるようです。

私のセッションを受けたあるクライアント、彼女は20代の若い女性でした。初めての来店時、彼女の顔には疲れと不安が刻まれていました。彼女の症状を聞きながら、アロマテラピートリートメントを施していきました。

セッション中、特定のアロマオイルを使用し、彼女の緊張を解きほぐすための優しいタッチでマッサージしました。彼女の心地よいため息と共に、次第に彼女の顔からリラックスの光が広がっていきました。

セッション後、鏡を見る彼女の表情には驚きました。疲れが軽減され、心の負担が軽くなったのか、彼女の顔には穏やかで美しい輝きが戻っていました。彼女自身も驚きと喜びを込めて微笑みました。

このような経験から私は確信しました。アロマテラピーは心と体のバランスを整え、クライアントに心地よい変化をもたらす力を持っているのです。彼女の笑顔を見るたびに、私の使命感はさらに強くなります。

私はこれからも、気象病に悩む人々の助けとなる存在でありたいと心から願っています。アロマテラピートリートメントを通じて、みなさんが笑顔で日々を過ごせるよう、心を込めてサポートしてまいります。

この記事を書いた人

白鳥志津子

アロマテラピー専門家、自然療法家、リフレクソロジスト、カウンセラー、睡眠アドバイザー、不登校セラピスト

1998年に自身のアロマテラピーサロンラシエスタを開業し、翌年アロマテラピーの専門家を育てるアロマテラピースクールを開校。

多くのアロマセラピストを育てるとともに、第一線でクライアントのセラピーにあたる。

ストレスマネジメントを提唱し、アロマテラピーにとどまらず、食事や睡眠、運動の重要性を説いています。

ブログでは、実践的なストレス解消法やリラクゼーションテクニックに加えて、健康的な食事のアイデアや睡眠の改善方法、効果的な運動プログラムについても積極的に情報発信しています。

幅広い視点からのアプローチで、読者の心と体の健康をサポートするための具体的なアドバイスやヒントを提供しています。

千葉県子育て優待カード「チーパス」を提示してください。

2023/03/15

こんにちは。アロマテラピー・リフレクソロジーサロンラシエスタです。

今回は、千葉県子育て優待カード「チーパス」提示によるサービスについてご案内します。

チーパスをお持ちの方は、アロマテラピートリートメントの会計時に提示してください。2000円分のポイントを加算いたします。

チーパスとは

チーパスとは、千葉県の子育て優待カードのことで、妊娠中からお子様が18歳になるまで使えます。

このカードを提示すると協賛店よりかくかくのサービスを受けることができます。

たとえば

- お子様に景品プレゼント

- おむつ交換場所の提供

- 各店のポイント

などのサービスを受けられます。

チーパス加盟店は、下のようなステッカーを貼っていますし、こちらより検索することができます。

各加盟店のサービスを確認してお得に利用してみてくださいね!

ラシエスタのチーパスサービス

ラシエスタもチーパスが誕生したときからの加盟店で、2000円分のポイント加算をサービスとしています。

当サロン「アロマテラピー・リフレクソロジーサロンラシエスタ」は、女性の幸せ向上をテーマに挙げていますので、チーパスが紹介された時にすぐに手をあげました!!

ラシエスタは、各年代の女性のお客様にご利用いただいていて、

独身の女性ならば、

- 仕事や人間関係のストレス

- 恋愛の悩みなど

結婚後は

- 仕事と家庭の両立の悩み

- 不妊の悩み

- 子育ての悩み

さらに

子育てが卒業すれば

- 健康の悩み

- アンチエイジング

など

その年代年代での心と体の健康維持と回復を、アロマテラピーとリフレクソロジーを通じて行っています。

特に子育て世代へのサポートは期間が長く悩みも多いですし、なによりママの精神状態がお子様へダイレクトに影響するので力を入れています。

チーパスをお持ちの方は、お会計時に必ず提示して、2000円分のポイントをゲットしてください!

ちなみにポイント還元率は、5%です。

不登校ケアもご相談ください

現在お子様の不登校に悩むお母さんのケアを受け付けています。

お母さんのストレスケアとお子様のケア。

小学生・中学生のお子さんを持つお母さんで、お子様の不登校にストレスを感じている方はどうぞご相談ください。

花粉症対策アロマテラピー3つのやり方を説明【歴25年のプロが解説】

2023/03/11

アロマテラピーで花粉症対策を探している人

「薬使うと眠気くるので使いたくないな…。でも、かゆみや鼻水に耐えられないし…。できれば花粉症体質改善したい!」

このような花粉症のお悩みに、アロマテラピーの対処法と花粉症によい栄養素をご案内します。

本記事の内容

- 花粉症対策のアロマテラピー3つのやり方と精油

- アロマテラピーインナーケアで花粉症を内側からケアする

- 花粉症対策の栄養素はコレだ!

この記事は、自身の運営するアロマテラピー・リフレクソロジースクールとサロンでアロマセラピスト・スクール講師歴25年の白鳥が書いています。

企業セミナーや雑誌の取材などのお申し込みもいただいています。

ご興味のある方は、こちらからお問い合わせください。

25年における現場の臨床データと日々の学びを元に書いていますので、奥深い知識が得られると思います。

最後までご覧になって、薬に頼らない花粉症対策を身につけてくださいね。

アロマテラピーで花粉症対策する3つのやり方

花粉症の対処方法としてのやり方は3つあります。

- 精油で顔を洗う

- マスクにスプレーする

- お風呂で全身洗い流す

この3つの方法を説明する前に、使用する精油(エッセンシャルオイル)をご案内します。

【花粉症の対処に使用するとよい精油】

- ユーカリ

- ティートリー

- ペパーミント

- ローズマリー

- ラベンダー

*血圧の高い人は、ユーカリとローズマリーの使用なやめましょう。*ラベンダーは眠くなります。また、低血圧の人は使わないほうが良いです。

その他にもいくつかありますが、入手しやすい精油をご紹介しました。

1、精油で顔を洗う

精油で顔を洗うと花粉が洗い流されるのと同時にさっぱりしてとても気持ちが良いものです。しかし、精油は非常に濃いものであり、水に溶けないので注意が必要です。

- やり方

- 洗面器に水をはって、精油を1~2滴入れてよくかき混ぜます。

- その水をすくい顔を洗います。

絶対に目を開けないでください。危険です。

皮膚に直接精油が付くので少しヒリヒリ感がありますが、しばらくするとおさまります。もしおさまらなかった場合は、使用をやめます。

肌が弱く、直接水洗いするのが不安なときは、ブレンドオイルで行います。

- ブレンドオイル作り方

ホホバオイルなどのキャリア10mlに精油を4滴たらして出来上がり。

精油は花粉症によいものを選びます。2種類くらいブレンドしてもよいでしょう。

顔を洗うときは、ブレンドオイルを5滴ほど洗面器の水に入れて行ってください。潤いもプラスされるので、鼻をかみすぎで皮膚が薄くなっているときなどにはおすすめのやり方です。

2、マスクにスプレーする

マスクスプレーを作ります。マスクスプレーは出先でもシュッとつけられるので便利。

マスクスプレーは、お肌に潤いをもたらすためにグリセリンを使って作ります。

- マスクスプレーの作り方

スプレー容器30mlにグリセリンをほんのちょっと入れる(3ml~5ml)。

そこに花粉症によい精油を8滴垂らして、天然水を肩口まで注ぎ入れる。

精油は、1種類でもよいし2~3種類まぜてもOK。

- 参考レシピ

- グリセリン3ml

- ペパーミント4滴

- ユーカリ3滴

- ラベンダー1滴

- 天然水(または精製水)30ml

マスクスプレーを作ったら、レシピと作成日を書いたラベルを貼りましょう。

3、お風呂で全身を洗い流す

お風呂に精油を入れて、全身をさっぱりさせます。

やり方は簡単で、精油を湯船に4~5滴直接入れかき回して入るだけ。

ここでも湯船のお湯で顔を洗いましょう。さっぱりします。

もし、皮膚が弱いのなら、ホホバ油などのキャリアオイルに混ぜてもよいですし、天日塩とませて使ってもよいです。

参考に入浴剤(バスソルト)のレシピを書いておきます。

- 参考レシピ

- 天日塩 15g(大さじ1程度)

- ユーカリ3滴

- ペパーミント1滴

- ラベンダー1滴

精油を扱うには慣れが必要ですが、この記事を見ながら安全に使っていきましょう。

ただし、花粉症だけでなく複合要素があるのが私たちの心身です。メンタルが弱っていると免疫力も下がり、花粉症を発症しやすくなることもあります。

ですので、心身全てをホリスティックに所見して、精油の選択をする必要があります。これは訓練を受けたアロマテラピストのみができるものなので、アロマテラピストに相談するのが一番効果的かつ安全です。

不調やお悩みのご相談承っております。

アロマテラピーインナーケアで花粉症を内側からケアする

花粉症の症状の対処法は、

- 精油で顔を洗う

- マスクにスプレーする

- お風呂で全身洗い流す

ですが、花粉症発症時に体の中がどうなっているかを知ると、根本改善が期待できます。症状だけを対処しても、イタチごっこで来年もまた同じ悩みにさらされます。

花粉症の症状が出ているときのからだの中

花粉症は、身体のバリア機能が花粉などの異物を捉えたために起こる症状です。バリア機能は免疫機能で、体の中に悪いものが侵入しないように防御する働きのことです。

免疫機能は腸と密接な繋がりがあることが昨今知られるようになりました。

腸内環境が低下すると免疫機能も低下し、花粉症が起こりやすくなりますから、腸内環境改善が花粉症予防のカギをにぎります。

したがって、鼻のムズムズを止めるアロマだけでなく、腸活アロマも併用することが大切です。

- 腸活におすすめのアロマ

腸活には、以下のアロマがおすすめです。

- ローズマリー

- カモミール

- マジョラム

- オレンジ

- プチグレン

ブレンドオイルを作ってお腹に優しくすりこみます。

胃腸はストレスによってダメージを受けやすいので、夜にリラックスアロマタイムを設けて1日のストレスをその日のうちに解消しましょう。

また、食べすぎも免疫機能を悪化させます。

特にパンや砂糖、白米を多くとる人は、食事を見直す必要があります。パンと砂糖は、腸に炎症を起こさせます。

肝臓も悲鳴を上げています。

花粉症の発生する春は、東洋医学で肝臓の季節といわれます。肝臓が最も敏感でへばりやすい時期です。

花粉症との関係は、排泄機能がうまくいかなくなるからです。

肝臓は毒素排せつの器官。肝臓がうまく働かないと、身体に余分な水分や毒素がたまってしまい、目のかゆみや鼻水といった花粉症症状を引き起こしやすくなります。

アロマテラピートリートメントをしていると、花粉症のクライアントさんは肝臓周りが熱をもって腫れています。

しかも、花粉症の時期は年度末年度初めの業務やイベントごとが多く、身体の疲労が半端ない人が多いですね。お酒を飲む人だけでなく、疲労やストレス睡眠不足で肝臓が悲鳴をあげているのです。

肝臓ケアによいアロマはたくさんありますので、好みのアロマをブレンドオイルにして右腹部を中心に塗るといいでしょう。

いくつか使いやすいアロマをあげておきます。

- ローズマリー

- キャロットシード

- フェンネル

- ジュニパー

- サイプレス

- グレープフルーツ

血流改善も重要

花粉症の人は、血流が悪い場合がほとんどです。花粉症のほかに以下のような症状はありませんか?

- 首肩が酷くこる

- こむら返りが多くなる

- 頭に熱があるけど足先は冷たい

- 目の疲れが酷くなる

- お腹を触ると固い

血流が悪いと、毒素をため込んでしまいます。

併せて血流改善も必要です。

- 花粉症の時期の血流改善入浴法

お風呂の入り方で血流改善が期待できます。

湯船と冷水シャワーを交互に行うことで血の巡りが良くなります。

湯船には、身体を温めるアロマを入れるとより効果的。

冷水シャワーは、ひざ下から行います。慣れるまではひざ下だけで構いません。

20秒から30秒冷水シャワーを浴びて湯船に入る。これを繰り返します。2~3回繰り返すといいですね。

花粉症対策の栄養素はコレだ!

花粉症には、ビタミンDを摂ることをおすすめします。ビタミンDは、カルシウムや骨の代謝に欠かせない栄養素ですが、近年研究が進み免疫力の向上やアレルギー症状を改善することがわかってきました。

「ビタミンDは、ビタミンAと同様にステロイドホルモンのように効果を発揮します。粘膜状態を改善するので、花粉症などのアレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎や感染症予防にも(中略)様々な効果が期待されています。」(引用 「メンタルを強くする食習慣」 飯塚浩著)

ビタミンDが多く取れる食材をいかにあげておきますが、花粉症の症状が酷いならサプリメントで補うことが良いでしょう。

- 干しシイタケ

- きくらげ

- 内蔵ごと食べられる魚類

- シシャモやしらす干し

- 鮭

他には粘膜に作用するビタミンAや免疫機能を活発にするビタミンCも併せて取るとよいでしょう。

花粉症対策アロマのまとめ

花粉症の対策は対処療法と根本的改善と両方の側面から見ていく必要があります。食事や生活習慣を見直すとともに、アロマテラピーケアを行うと楽に花粉症シーズンを乗り切れますよ。

花粉症対処法としては、

花粉症におすすめのアロマを以下の方法で使う

- 顔を洗う

- マスクスプレー

- アロマバス

おすすめアロマ

- ユーカリ

- ペパーミント

- ローズマリー

- ティートリー

- ラベンダー

インナーケアのために、

- 腸

- 肝臓

- 血流改善

に取り組むとよいでしょう。

腸活、肝臓ケア、血流改善、それぞれに効果的なアロマは以下の通りです。

腸活

- ローズマリー

- カモミール

- マジョラム

- オレンジ

- プチグレン

肝臓ケア

- ローズマリー

- キャロットシード

- フェンネル

- ジュニパー

- サイプレス

- グレープフルーツ

血流改善

- ローズマリー

- ゼラニウム

- マジョラム

- ブラックペパー

- オレンジ

血流改善のお風呂の入り方として冷水シャワーと湯船を交互に入る

花粉症改善におすすめしたい栄養素は、

- ビタミンD

- ビタミンA

- ビタミンC

最後に、皮膚のバリア機能の強化もしておくとよいでしょう。オイルを体に塗布し保湿すると、皮膚のバリア機能の強化に役立ちます。

ブレンドオイルをお風呂上りや寝る前に塗ることを習慣化してみてください。

繰り返しますが、アロマテラピーは心身全てを包括的に見て、精油を選択したり処方したりするものです。また、精油は非常に濃いもので使い方を間違えると危険ですので、信頼のおけるアロマテラピストに相談するか、自身で学ばれることをおすすめします。

ラシエスタは、アロマテラピーをホリスティックに学んでいただけるスクールです。

精油の効能だけでなく、心や体のことを深く学びます。ご興味のある方は体験レッスンに是非ご参加ください。

【授乳中にも安心して使える】アロマテラピーのやり方と注意点

2023/03/03

授乳中にも安心して使えるアロマテラピーのやり方をご案内します。

- 「出産後で外出できないのでマッサージに行けない!」

- 「ホルモンバランスを取り戻したいし、リラックスしたい」

- 「初めての育児で気が張りっぱなし」

- 「夜泣きと授乳でぐっすり眠れない」

このようなお悩みを抱えているお母さんに、授乳中にも安心して使えるアロマテラピーのやり方をご案内します。

アロマテラピーは、ご自宅でもできる療法です。

この記事を読むことで、授乳中でも安心してアロマテラピーを取り入れることができるようになります。

適切なアロマテラピーを行うことで、疲れの除去だけでなく、心にも体にもゆとりが生まれ、赤ちゃんにさらなる愛情をたっぷり注げるようになります。

もし、授乳中のあなたにパーソナルアロマセラピストがいらっしゃるならこの記事を参考にやり方をアドバイスいただいてもいいですし、いない場合はこの記事を読んで実行していただければご自宅で療養できます。

それでも不安なときは、いつでも私宛にお問い合わせください。

また、アロマテラピーの材料を買いたいときは、こちらのサイトをご利用ください。フランスの薬局方をクリアした高品位の材料をご購入できます。

目次

- 授乳中のアロマテラピーの注意点

- 家でできるアロマテラピーのやり方を教えて

- 「ホルモンバランスも整えたいし、リラックスしたい!」悩み別アロマテラピーのやり方

- まとめ:アロマテラピーはやり方を工夫すれば授乳中でも大丈夫

授乳中のアロマテラピーの注意点

こんにちは。アロマテラピーアドバイザー、アロマセラピスト歴25年の白鳥です。千葉県柏市でアロマテラピー・リフレクソロジーサロン&スクール ラシエスタを運営しています。

1週間ほど前のことですが、オンラインショップのサイトから「授乳中に使えるアロマテラピーのやり方とレシピを教えて!」とご依頼が来ましたので、公式ブログでも共有していきたいと思い記事を書きました。

この記事で授乳中のアロマテラピーのやり方を学んで取り入れて欲しいと思います。

授乳中に使ってはいけないまたは細心の注意が必要な精油

授乳期においては、母体と母乳への影響から使ってはいけない精油が数種類あります。また、アロマテラピーのやり方についても赤ちゃんへの影響から細心の注意を必要とします。

まずは、使ってはいけないといわれる精油です。

一般的に刺激性の強い精油や禁忌事項のある精油は避けたほうが良いでしょう。

そのほか、カモミール類、ローズマリー、フェンネル、キャロットシード、イランイラン、アトラスシダー、ペパーミント、セージなどの使用はやめておいたほうが良いでしょう。

アロマテラピーで使う精油は非常に濃度が濃いものです。たとえ1滴だとしてもその影響はとても大きいです。

なぜなら、精油成分は皮膚から血中にまで到達します。

ですので、授乳中であれば母乳への影響も考えなくてはいけません。

もちろん、皮膚から投与した精油成分が母乳に影響するのはごくわずかです。それでも、大切な赤ちゃんを守るためには気を付けていくべきでしょう。

授乳中に使用できる精油の例

オレンジ、グレープフルーツ、ゼラニウム、ラベンダー、マジョラム、サイプレス、ジュニパー、サンダルウッド、ネロリ、プチグレン、フランキンセンス、パチュリなど

これらの精油の中から好みのものをごく薄い濃度で使用するのが安全です。皮膚から投与する場合は、キャリアオイルに希釈して0.3%~0.5%くらいの濃度にします。

赤ちゃんへの影響は?(乳児に精油は使えません)

授乳中にアロマテラピーをやる場合、赤ちゃんへの影響も考えたやり方をしなくてはいけません。

上記で述べた使える精油、薄い濃度だとしても、どこに使うかで赤ちゃんへの影響も出てきます。

たとえば、お母さんがデコルテにマッサージオイルをつけた状態で授乳したらどうでしょう。

精油が赤ちゃんの口に触れますよね。

また、リラックスしたいとアロマネックレスで使用したら、赤ちゃんを抱っこしたときに赤ちゃんの鼻から香りが入ります。そのうえいたずらで口に含んでしまうかもしれません。

知っておいてほしいのは、乳児に精油は使えないということです。

とにかく精油は赤ちゃんにとっては濃すぎるのです!

こんな症状が出たら使用をやめる

もし、授乳中にアロマテラピーをやっていて以下のような症状が出たらすぐに使用をやめてくださいね。

- 母乳の出が悪くなった

- 赤ちゃんの元気がない(ぐったりしている感がある)

- 皮膚が赤くなった

- ぼーっとしたり、いつの間にか時間が経ってしまう

- 貧血のようなめまいがする

- 疲れやすくなった

- 頭痛がする

アロマテラピーは「自然のもの」「癒し」のイメージがありますが、フランスやドイツでは医療に使われています。

正しい知識で安全に使いましょう。

アロマテラピーはご自宅でもできる療法です。育児中で家から出られないときにこそ役立てたいものですね。

たとえは、「出産の疲労も早く解消したいのに、夜泣きで起こされる、ホルモンバランスが崩れて産後太りも心配」そんな悲鳴を上げている新米ママさんはいませんか?

そんなママの悲鳴が赤ちゃんの情緒にも影響してしまうのですよ。

深呼吸をして、ゆったりと構えて赤ちゃんと過ごすことが何より大事です。アロマテラピーは授乳中のママのお悩みを解消する手立ての一つになりますので、ここで学んでいってくださいね!

家でできるアロマテラピーのやり方を教えて

では、具体的な授乳中のアロマテラピーのやり方に入っていきましょう。使える精油は頭に入りましたね?また、どんな症状が出たらすぐに使用をやめたほうがいいかも理解しましたね?

それではいきましょう!

効果絶大赤ちゃんのお昼寝時間に手浴とひじ浴

授乳中は、腕と手が一番疲れます。腕と手の疲れを解消することで肩や首のハリやコリが和らぎます。授乳期に肩がこったと感じるのは腕の疲れの原因が8割です。

赤ちゃんを落とさないように抱っこしたり、赤ちゃんを抱っこしながら家事をやったり、家事そのものも腕を使う。育児についてスマホで調べるのにも腕や手を使う。

かなり酷使していますよ。腕と手。

そんなとき、優しい旦那様が肩を揉んでくれたりしたら感激ですよね!

でも、せっかく揉んでもらっても次の日にはまた肩がこって仕方ないのではないでしょうか。

旦那様のやさしさをずっと感じていたいのに、、(笑)

では、アロマテラピーのやり方に入ります。

腕と手の疲れをとる最強のやり方は、次の二つ。

・手浴

・ひじ浴

洗面器やボウルにお湯を張って、精油を1~2滴入れて、手やひじを浸すやり方。

とっても簡単です。

使える精油のうち好きな香りを選んで手浴やひじ浴をします。大体10分くらいで効果を実感できます。

この心地よさと言ったら、天にも昇る心地よさです。疲れがスーッと抜けて目がぱっちりと開いてきます。

こんなにも頑張ってくれていた自分の手や腕が愛おしくなる瞬間です!!

香りを迷うようならラベンダーを使ってみてください。筋肉を和らげる効果とリラックス作用が抜群です。低血圧の人は、ジュニパーかゼラニウムにしましょう。元気が出て動けるようになりますよ。

このやり方なら、赤ちゃんのお昼寝中にもできます。

朝でも昼でも夜でもできるやり方です。

育児中はお風呂もゆっくり入れないですよね。本当はゆったりとアロマバスを楽しんでほしいのですけれど、なかなか難しいと思います。

なので、この手浴・ひじ浴をおすすめします。

芳香蒸留水をスキンケアに使う

授乳中におすすめのアロマテラピーのやり方は、精油を使わない方法。こちらは芳香蒸留水を使います。芳香蒸留水なら赤ちゃんの口に触れても大丈夫。

ラベンダーウォーターやローズウォーターなど、精油が抽出されるときに一緒に採取される「水」です。

精油と違って薄めることなく使えて安心です。

この芳香蒸留水をスキンケアに使います。

お肌の水分補給の化粧水代わりにラベンダーウォーターなどを使うと、香りがよくてリラックスできますし、お肌への効果も期待できます。ラベンダーウォーターなら肌の新陳代謝をアップします。

また、これをスプレーボトルに入れて、日中の肌の水分補給にするのもよいですね。エアコンなどで乾燥していても、育児中はなかなかお手入れが行き届かないのではないでしょうか。

授乳中に安心して使えるのは芳香蒸留水です。

「ホルモンバランスも整えたいし、リラックスしたい!」悩み別アロマテラピーのやり方

ここからは、育児中のお悩み別にお話していきます。

授乳中の悩み1「ホルモンバランスを取り戻したい!」

ホルモンバランスの崩れから、様々な症状に悩まされますね。頭痛や不安感など、身体にもメンタルにも出てきます。

妊娠中から出産時と大きくホルモンバランスが変化していきますので、もし鬱っぽい症状が出たとしても、それはホルモンバランスが原因かもしれません。

ラベンダーやゼラニウムを使いましょう。上記の方法が試してみてください。

授乳中の悩み2「夜泣きで睡眠がとれない」

睡眠のリズムが育児中から崩れて60歳過ぎてもその影響から抜けられない人もいます。ご自身の健康と赤ちゃんの健康のためにも母子ともにぐっすり眠れるようにすることが大切です。

寝室でラベンダーの芳香浴をします。小さな容器に濡れティッシュを置いてそこにラベンダーを1滴たらして寝室に置きます。なるべく赤ちゃんから離れたところに置くといいでしょう。

授乳中の悩み3「緊張が抜けなくて肩がこわばっている」

はじめての出産から、緊張が抜けなくて肩がガチガチにこってしまっている人もいます。先述した手浴やひじ浴は肩のこわばりをとるのにとても有効なやり方です。

授乳中に使える精油の中から好きな香りを選んで手浴をします。

授乳中の悩み4「とにかく疲れをいたしたい!」

出産時の疲労も取り切れないうえに、夜泣きなどで睡眠が阻害されるとさらに疲れが貯蓄します。マッサージに行くこともできないので、本当にお辛いですよね。

出来れば、1日だけでも旦那様に協力してもらって、アロマテラピーマッサージを受けられるといいのですが、難しいときは、40分だけ旦那様に協力してもらって、アロマバスにゆったりと入りましょう。

好きな精油をお風呂に4滴ほど入れて、ゆっくりぬるめのお風呂に浸かります。(*柑橘類は1滴程度にしてください)

途中で出て冷水シャワーをひざ下と腕に浴びてまた湯船に入るを繰り返してみてください。最後は冷水シャワー。

これでだいぶお疲れは解消できるはずです。

まとめ:アロマテラピーはやり方を工夫すれば授乳中でも大丈夫

妊娠、出産、授乳中の中で、一番アロマテラピーで気を付けなければいけないのは、妊娠中です。授乳中はもう少し気楽に考えてアロマテラピーを行っても大丈夫です。

ただし、それでも精油の影響はい大きいですので、上記のやり方を守って行ってください。

また信頼のおけるアロマテラピストに相談しながら行えば安心です。

というのは、ここでは授乳中という枠でお話しさせていただきましたが、それ以外で基礎疾患などを持っている方もいるでしょうし、お薬を服用している方もいるでしょう。そういったことにはここでは触れていませんので、ご自分で学ぶか信頼のおけるアロマテラピストに聞きながらやることです。

アロマテラピーを学んだアロマテラピストは、解剖生理学や病気のことも学んでいますので、より安全なアロマテラピーのやり方を教えてくれるはずです。

もし、あなたが育休中であれば、オンラインスクールで学ばれるのもおすすめです。一生ものの健康ケアのやり方が身につきます。

育休中は、お子さんと自分、家族のために、健康の知識を身につけるチャンスかもしれませんよ。

千葉県柏市にあるセラピスト養成アロマ・リフレスクールラシエスタ

開講時間:10時~22時(火曜日定休)

〒277-0852 千葉県柏市旭町2-1-11-A

電話:04-7142-8369

Copyright (C) ラシエスタ All Rights Reserved.